Viterbo – In bilico tra libertà e restrizioni, tra riaperture e lockdown, il 2020 passerà alla storia come l’anno del Coronavirus. Una pandemia che ha colpito il mondo intero, lasciando dietro di sé morti, insicurezze e nuove abitudini.

Con un ciclo di interviste, Tusciaweb propone un’istantanea di ciò che è stato e ciò che sarà, attraverso le parole e gli occhi di grandi personaggi pubblici.

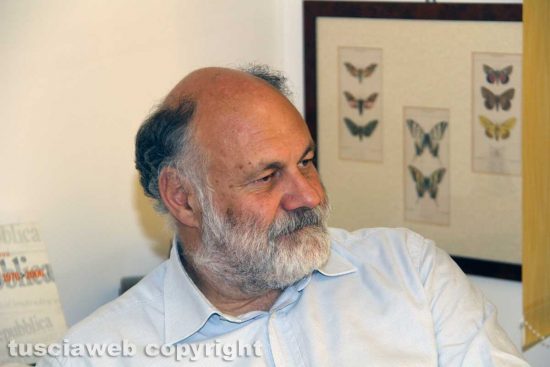

Riccardo Valentini

Riccardo Valentini è professore ordinario presso l’università degli studi della Tuscia e membro dell’Intergovemmental Panel on Climate Change (IPCC) a cui è conferito il Nobel nel 2007. Vincitore del Zayed International Prize for the Environment con gli Autori del Millennium Ecosystem Assessment, nel 2010 Valentini consegue l’Advanced Senior Grant dell’European Research Council. Riccardo Valentini è il pioniere delle ricerche che riguardano il ruolo dei sistemi agro-forestali nei cambiamenti climatici e l’effetto serra, sviluppando nuove tecnologie di misura dell’assorbimento di anidride carbonica da parte della vegetazione terrestre. Presidente del Comitato scienza e tecnologia della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta alla desertificazione (UNCCD) e parte della delegazione del governo italiano per la negoziazione del Protocollo di Kyoto e della Convenzione sul Clima (UNFCCC), Valentini dal 2013 al 2018 è infine consigliere regionale del Lazio.

Come ha vissuto il lockdown di marzo e le restrizioni regionali successive? Ha avuto esperienze dirette col Covid?

“Per fortuna non ho avuto esperienze dirette con il Covid, anche se in più occasioni ho fatto il tampone perché c’è sempre il rischio di aver avuto contatti, anche indiretti, con persone che potrebbero aver contratto il virus. Detto questo, il lockdown ha avuto lati negativi e qualche lato positivo. Per quanto riguarda i primi, penso alla mancanza di socialità, la possibilità di non poter vedere i familiari. Al tempo stesso è stato, però, pure un’occasione di riflessione, come stare a casa e studiare. Per me il lockdown è stato anche un momento molto produttivo dal punto di vista scientifico. Mi sono potuto dedicare agli studi come non riuscivo a fare da diverso tempo”.

Con la pandemia è nata una nuova ed inedita normalità? Come si immagina il futuro?

“La pandemia è una grande occasione per ridisegnare il futuro dell’umanità. Sono emersi i problemi classici delle nostre società. Ad esempio il consumo di energia e una vita non salutare. La speranza è che da tutto quello che sta succedendo venga fuori una società con una maggiore consapevolezza sui temi ambientali. Il lockdown ha fatto rifiorire la natura, ridimensionare e diminuire l’inquinamento atmosferico. Anche la possibilità di incontrarsi on line senza doversi spostare, consumando energia e inquinando, per una riunione di un’ora. Spero quindi che alcune cose cui ci siamo abituati durante la pandemia, restino”.

Farà il vaccino?

“Assolutamente sì. Credo che il vaccino sia una grande tecnologia che l’uomo ha prodotto per debellare pandemie che hanno decimato l’umanità. Il vaccino è una cosa importante per la nostra vita”.

Cosa pensa delle teorie negazioniste o complottiste? Ne è mai stato tentato?

“No, non ne sono mai stato tentato perché non sono mai stato tentato da ciò che non ha una validità scientifica. Ho speso la mia vita a dimostrare le mie osservazioni con esperimenti e modelli, per renderle sempre più robuste e rigorose. Le teorie negazioniste o complottiste sono atteggiamenti che nascono da un disagio psicologico oppure dal fatto che le persone pensano di affermarsi o aumentare la propria visibilità prendendo posizione. Poi un ruolo ce l’ha anche la aura che a volte viene diffusa tramite i social. Bisogna invece tornare ai principi scientifici per sconfiggere la pandemia e ridisegnare una società nuova”.

Come ha passato il Natale?

“Il Natale l’ho passato a casa con mia moglie. È stato un Natale diverso con i suoi lati positivi”.

Come giudica l’azione del governo Conte? E Salvini, Meloni e Berlusconi?

“Il governo Conte si è trovato a sostenere una crisi che nessun capo di governo si sarebbe augurato di affrontare. E devo dare merito al governo Conte di aver difeso l’Italia in Europa, dando l’idea di un paese unito e forte, di un sistema che ha tenuto bene. Il mio giudizio su Conte è positivo. Per quanto riguarda poi l’opposizione, fanno il loro mestiere. Son contento però che a gestire l’emergenza sia stato e sia il governo Conte”.

Lo stato decide per tutti cosa è importante e cosa non lo è. La salute viene prima e prevarica libertà essenziali, tradizioni, economia, cultura… Ma quanto si possono comprimere le libertà? Lo stato di diritto è in pericolo?

“Ci sono problemi di così grande portata che, in qualche caso, i diritti individuali possono passare anche in secondo piano. Per me vale sempre il principio che la mia libertà finisce laddove inizia quella dell’altro. Sono per la massima libertà dei diritti, ma nel momento in cui questa tua libertà va a discapito di quella degli altri, la tua si ferma. Questo, per quanto riguarda il Covid, che significa? Non vuoi portare la mascherina. Va bene, ma dentro casa tua. Fuori casa la mascherina te la devi mettere, e questo nel rispetto della mia libertà. Anche se non ti piace”.

Cosa cambierà sul piano economico dopo l’onda d’urto del Covid? Chi secondo lei pagherà il prezzo più alto per la crisi?

“Penso che la crisi determinerà innanzitutto un grande debito economico. Quando, alla fine, si faranno i conti, queste cose si vedranno. E sarà un debito che peserà soprattutto sulle nuove generazioni. Potrebbe esserci, però, la possibilità di uno scatto forte, che il paese prenda spunto dall’opportunità data dal Recovery fund e cominci a marciare con nuove prospettive e possibilità di sviluppo e lavoro. Oggi ci troviamo di fronte a un bivio. Utilizzare i soldi del Recovery fund per ristorare le persone che hanno subito i maggiori danni oppure usarli per sviluppare l’economia e cambiare la società. Per renderla più produttiva e dare più lavoro alle persone. Ed è da come verranno investiti questi finanziamenti che capiremo chi più di tutti pagherà il prezzo della crisi. È evidente che nel campo dei ristori la maggior parte delle spese le pagheranno i più giovani, perché i soldi andranno a garantire chi ha già un lavoro o qualcosa. Sul fronte sviluppo, il prezzo più alto lo pagherà chi ha sofferto economicamente la pandemia, ma a beneficiarne saranno le nuove generazioni. Secondo me entrambe le prospettive non vanno escluse. Andrebbero solo calibrate”.

Il Covid è una rivincita della natura sulla cultura? È stato una sconfitta della scienza? La tecnologia, soprattutto in occidente e nel nord est asiatico, ci aveva illuso di aver posto una grande barriera culturale tra l’uomo e la natura…

“Credo che il Covid sia una rivincita della natura sulla cultura. Abbiamo sempre pensato di poter dominare il pianeta e la natura. Non è un caso che questa epoca che stiamo vivendo si chiama Antropocene, un’epoca in cui l’uomo domina il mondo. Per la prima volta nella storia dell’umanità. Non c’è un luogo del pianeta in cui l’uomo non sia presente, non abbia marcato oppure distrutto qualcosa. Il Covid dimostra invece che non siamo invincibili e che ci può sempre essere qualcosa che non funziona. Guarda caso questa pandemia nasce da una zoonosi, e ciò significa che si tratta di un virus che si è trasferito da un animale, pare il pipistrello, all’uomo. E questo deriva anche da una sorta di bulimia che spinge l’uomo ad intaccare sempre di più la natura. Il motivo per cui il pipistrello ha trasmesso il virus è perché l’uomo è entrato in contatto con i suoi habitat naturali, ossia le foreste tropicali che stiamo distruggendo. La pandemia nasce dal fatto che l’uomo sta distruggendo la natura. Siamo andati a rompere le scatole pure ai pipistrelli. Ma questa volta la natura ci ha sconfitto. Una bulimia che deriva inoltre dal fatto di non sentire più la propria fragilità di fronte alla natura. Non si tratta quindi di una sconfitta scientifica. Anzi la risposta scientifica dimostra che quando si lavora per il bene di tutti le questioni si sanno affrontare meglio. Ad esempio è stato fatto un vaccino nel giro di un anno, e non era mai accaduto”.

Cosa rimarrà nella storia? Come sarà il mondo dopo la pandemia? Il Covid può essere considerato uno spartiacque? Uno di quegli avvenimenti per cui – come guerre e grandi scoperte – si crea una netta separazione tra il “prima” e il “dopo”?

“L’uomo ha sempre una memoria molto labile, e lo vediamo spesso con la storia. Anche l’economia gira a una velocità tale che spesso ci dimentichiamo tante crisi economiche del passato e il modo in cui sono nate. È anche possibile che questi anni verranno dimenticati dai nostri figli e nipoti. Personalmente io non vorrei dimenticarli e non vanno dimenticati perché i momenti di crisi sono anche i momenti in cui paradossalmente si costruisce e si prendono nuove strade. Spero che questo momento sia ricordato come un grande cambiamento verso la sostenibilità ambientale che è il vero tema del futuro da cui non possiamo più sottrarci. Ma non ci posso scommettere perché, come detto, la memoria dell’uomo è molto labile e potrebbe dimenticare tutto nel giro di qualche anno”.

Come valuta i cambiamenti nel mondo dell’informazione? E in quelli dello spettacolo e della cultura?

“I sistemi di comunicazione, così come quelli dello spettacolo e della cultura, hanno subito una grande trasformazione, determinando una società dove le persone sono molto più informate di prima. E questa è una forma di libertà e in qualche modo di riscatto per molte persone che non avevano la possibilità di accedere ai mezzi di informazione. Tanta gente oggi si può permettere di dare un’opinione su diversi argomenti perché ha fatto delle letture su internet. L’aspetto negativo sono invece le notizie false che poi ti fanno credere che la terra è piatta o che gli extraterrestri sono tra di noi”.

Ultimamente è stata data la notizia della “chiusura del buco dell’ozono”… Che cosa significa e cosa comporta?

“E’ una notizia positiva, ma quando parliamo di chiusura del buco dell’ozono, parliamo dell’ozono stratosferico. Abbiamo infatti due tipi di ozono. L’ozono che sta a livello delle città, nella troposfera, la parte bassa dell’atmosfera dove noi viviamo e respiriamo. Questo tipo di ozono in grandi quantità è dannoso. Fa male agli organismi, alle piante, agli animali e all’uomo. Abbiamo poi un ozono che sta nella stratosfera, ed è l’ozono ci protegge dalle radiazioni ultraviolette. Anche questo tipo di ozono si era rarefatto a causa dei composti contenuti nelle sostanze inquinanti che abbiamo introdotto nei processi industriali. Ad esempio le bombolette spray. Poi, grazie al protocollo di Montreal, queste sostanze nocive per l’atmosfera sono state messe al bando”.

Perché sono state messe al bando se per decenni queste sostanze sono state utilizzate?

“Perché l’industria ha trovato molto più economico usare altre sostanze. La risposta è semplice, ed è una risposta economica. E questo ha spinto a trovare delle risorse alternative”.

In futuro, che altro tipo di pandemie ci aspettano e come ci si potrebbe attrezzare per affrontarle? Considerando anche processi di globalizzazione economica sempre più aggressivi…

“Sì, personalmente mi aspetto altre pandemie in futuro perché l’uomo sta distruggendo la natura e sta entrando dentro le sue riserve genetiche. Dovremmo cercare di evitare che si creino zoonosi, aumentando il monitoraggio e la sicurezza degli alimenti. In tal senso, ad esempio, il mercato degli animali vivi è assurdo, una pratica, se vogliamo, medievale. Non c’è più posto per questo. C’è da rispettare le tradizioni culturali, certo, ma quando queste mettono in pericolo la specie umana va fatto anche un lavoro di rieducazione, spiegando l’importanza della sanità del cibo. Oppure gli allevamenti intensivi. Alcuni hanno milioni di capi magari a contatto con pezzi di foreste tropicali intatte. E quando hai da una parte milioni di capi e dall’altra biodiversità dove i virus sono liberi di circolare ovunque, è facile che ci sia un contatto e successivamente il passaggio all’uomo. Questi sono i pericoli: le attività umane che sempre di più vanno ad intaccare la natura e la natura reagisce anche con i virus”.

Oltre ai virus, nel futuro dovremmo tener conto anche dei batteri…

“Certo. La questione dei virus è abbastanza controllabile. Le tecnologie hanno fatto tanto ed è possibile vaccinare le persone e rispondere al problema. I batteri sono molto più preoccupanti. I batteri sono veri e propri organismi, i virus ancora non si sa”.

E quali sarebbero i pericoli che i batteri potrebbero determinare in futuro?

“I batteri sono falcidianti. Ci sono tantissime malattie trasmesse dai batteri, a cominciare dalle meningiti o dalle polmoniti gravi. Ci sono anche batteri che si insinuano nel sistema neurologico. Sono estremamente pericolosi, soprattutto per l’uso eccessivo di antibiotici che abbiamo fatto. Cosa che ha permesso ai batteri di adattarsi, resistere e superare l’ostacolo rappresentato dall’antibiotico stesso. Gli antibiotici sono stati fondamentali, ma i batteri hanno risposto mutando geneticamente. Si sa poco, ma negli ospedali molta gente muore non tanto per la patologia per cui entrano ma perché in ospedale prendono un batterio. Batteri molto più cattivi rispetto a quelli che si trovano in natura. Perché dentro un ospedale i batteri hanno attraversato tutti gli antibiotici possibili e immaginabili diventando resistenti a tutto. E trovare un antibiotico capace di contrastare un batterio resistente a tutto, poi diventa difficile”.

È più complicato costruire un antibiotico oppure costruire un vaccino?

“È decisamente molto più complicato costruire un antibiotico. E personalmente, tornassi indietro di qualche anno, mi sarei aspettato più una pandemia dovuta a un batterio piuttosto che una pandemia causata da un virus”.

Ed è possibile in futuro una pandemia di questo tipo?

“Oggi ci sono molti batteri resistenti. Per fortuna non si può ancora parlare di super batteri e ancora si riescono a combattere, ma in realtà è possibile che ci possano essere batteri molto resistenti. A quel punto la situazione diventerebbe molto complicata. Personalmente ho più paura di un batterio che di un virus. Certo, ci sono virus devastanti. Come Ebola e l’Hiv, ma in qualche modo siamo riusciti a trattarli, con gli antivirali o con le vaccinazioni. Per i batteri servono gli antibiotici e il processo di costruzione di un antibiotico è molto più lungo e complicato. Nel frattempo i batteri possono scappare dagli antibiotici diventando resistenti. Negli ospedali si muore con percentuali molto alte per le infezioni batteriche”.

Cosa si deve fare per evitare il pericolo?

“Bisogna lavorare per avere un approccio agli antibiotici molto più limitato senza usarli come se fossero caramelle. Queste cose hanno contribuito a diffondere la resistenza dei batteri. Intanto la ricerca deve andare avanti per prevenire le possibili resistenze”.

Quindi la prossima “guerra” sarà contro i batteri non tanto contro i virus…

“Sì, penso proprio di sì. Sulla resistenza dei batteri si giocherà in parte il futuro dell’umanità. Io non sono un medico e qualcuno mi potrà anche criticare. Ma ormai sono diversi all’interno della comunità scientifica che stanno focalizzando l’attenzione su questo”.

Quale è stata per lei la lezione del Covid?

“Per me la lezione è stata sentire su di me una sensazione di grande fragilità che non avevo mai provato. Una sensazione che però mi ha spinto alla riflessione. Ad esempio, durante questo periodo, ho trovato tante nuove idee, tanti nuovi spunti di lavoro, ho studiato moltissimo e fatto cose che non avevo mai avuto il tempo di fare. Mi sono arricchito molto dal punto di vista del lavoro e questa fase è un momento di grande sviluppo di nuove linee di ricerca”.

Daniele Camilli