Viterbo - Li sta restaurando Emanuele Ioppolo sul ballatoio del museo civico di piazza Crispi - FOTO E VIDEO

Verranno restituiti alla città i quadranti dell’orologio della torre di piazza del Comune

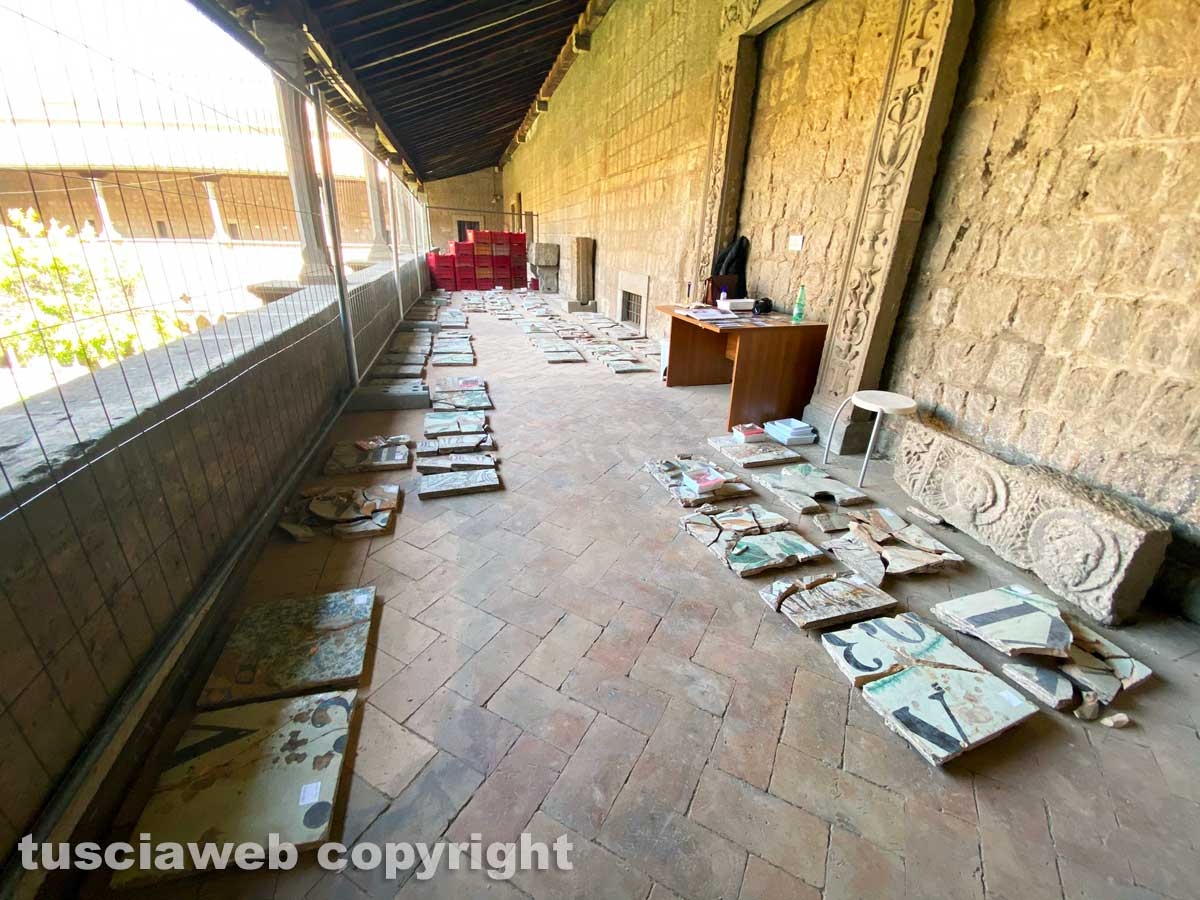

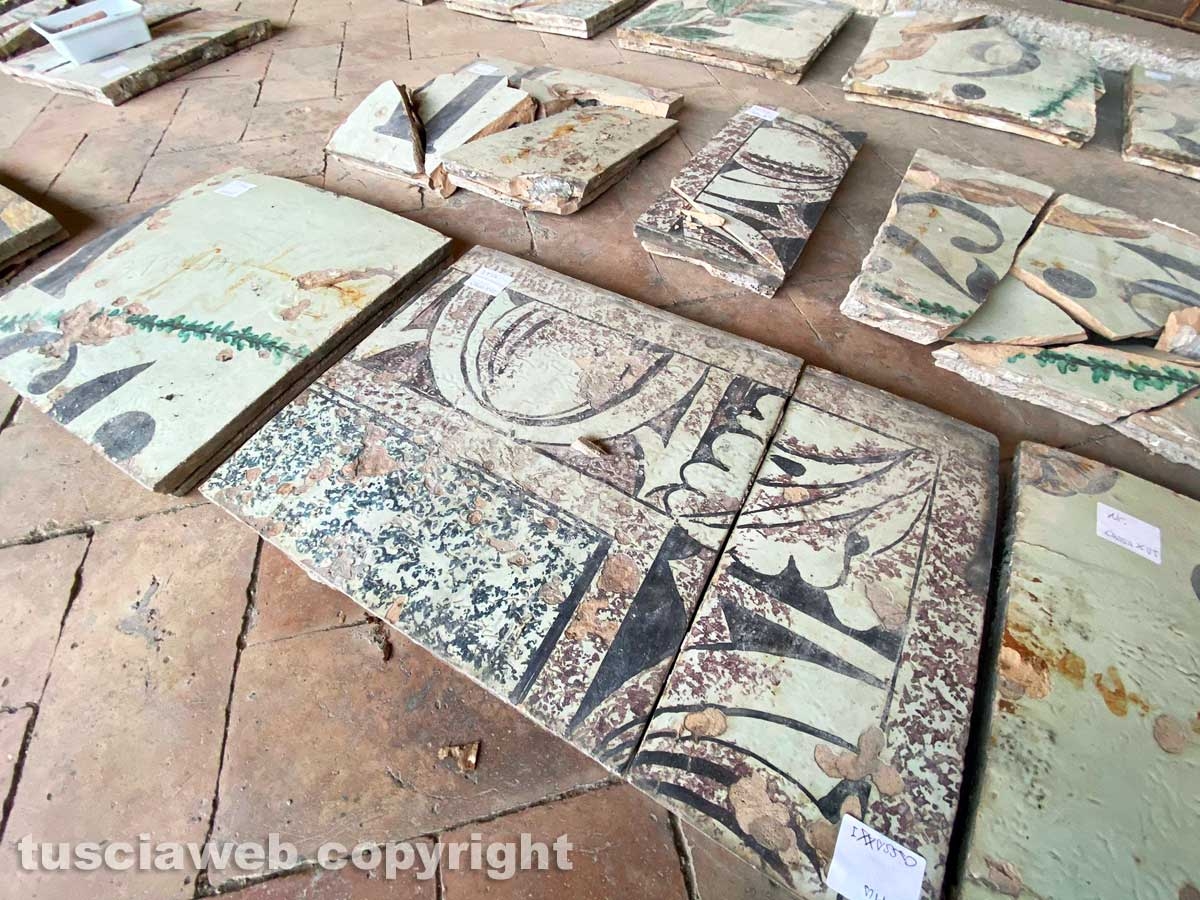

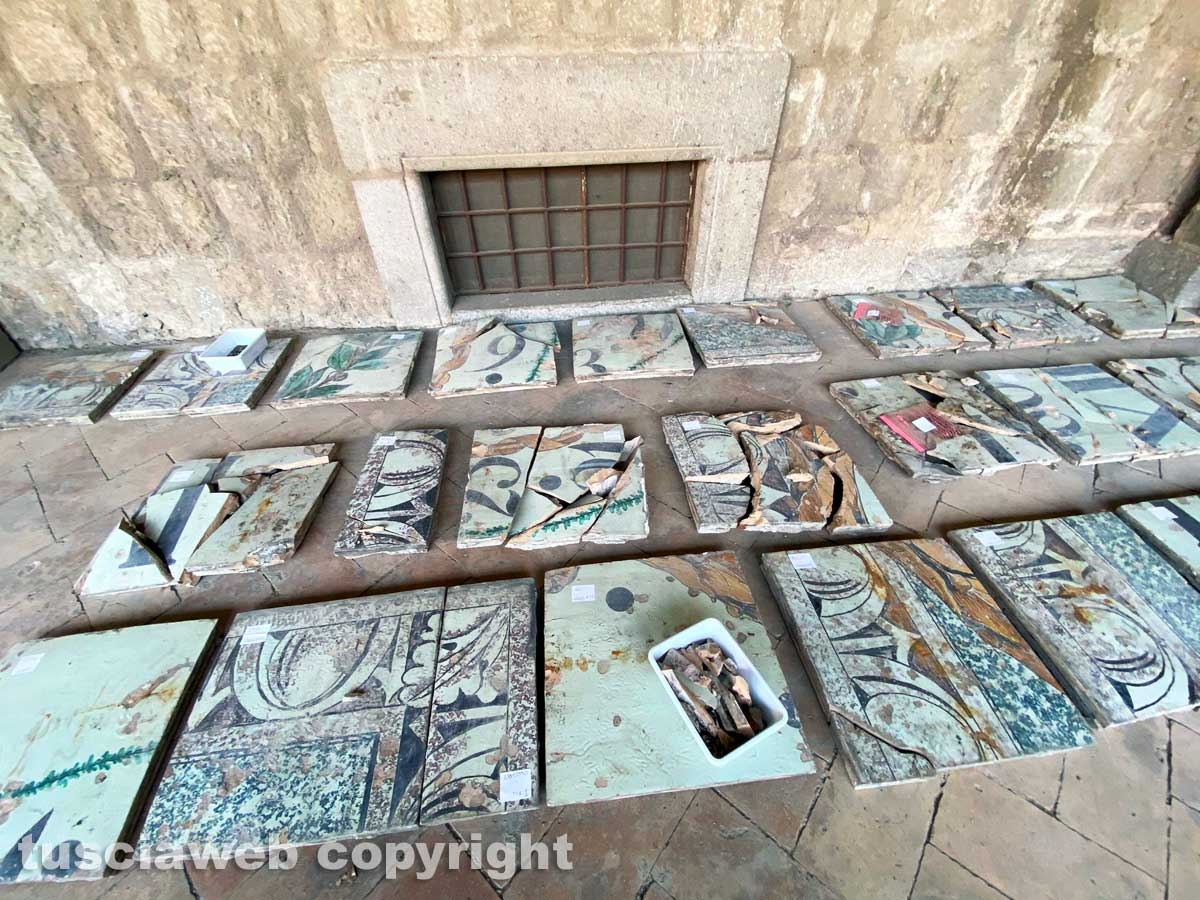

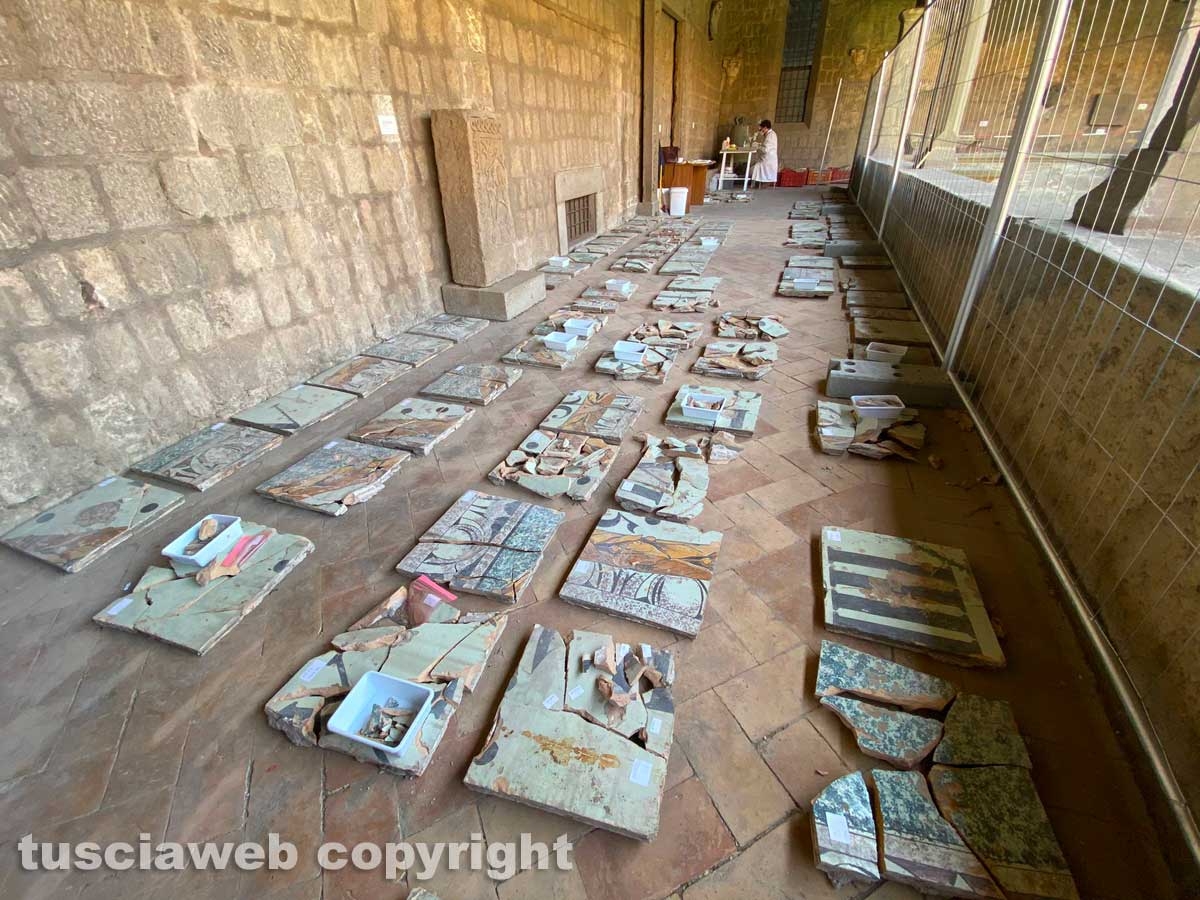

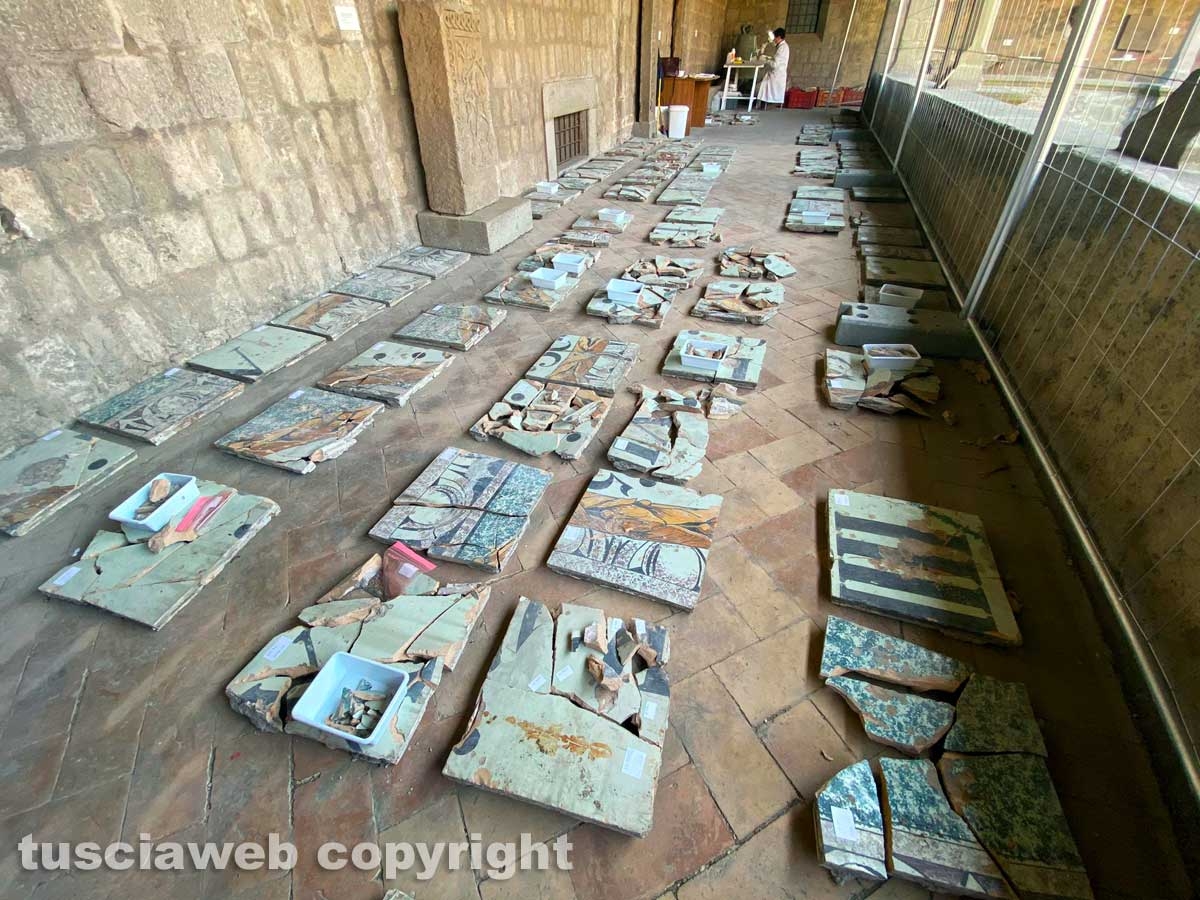

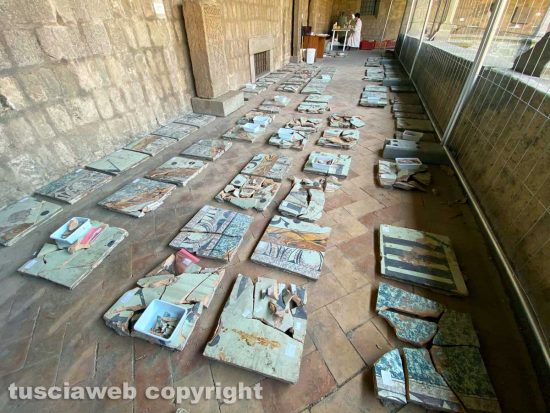

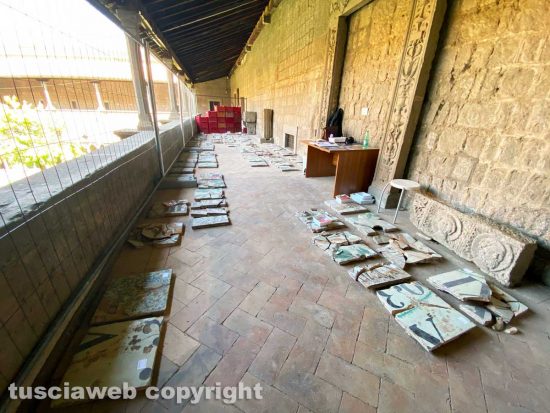

Viterbo – Sembra campana, il gioco. Senza però saltarci sopra. Un pavimento di piastrelle distese a terra come grandi foglie sull’acqua che invogliano al balzo per vedere il buco del pozzo. Fatto sta che i quadranti dell’orologio della torre civica di piazza del comune, potere laico contrapposto a quello del clero a piazza San Lorenzo, gli originali di un tempo, staccati, danneggiati, fatti a pezzi e dimenticati, verranno ricomposti, formella dopo formella, nel sottotetto che s’affaccia sul chiostro del convento di piazza Crispi dove c’è il museo civico di Viterbo. I lavori sono iniziati mercoledì scorso.

I quadranti verranno anche riconsegnati ai viterbesi che, se si sente un po’ in giro, a quell’orologio ci sono pure affezionati.

Viterbo – Museo civico – I restauri dei quadranti della Torre civica

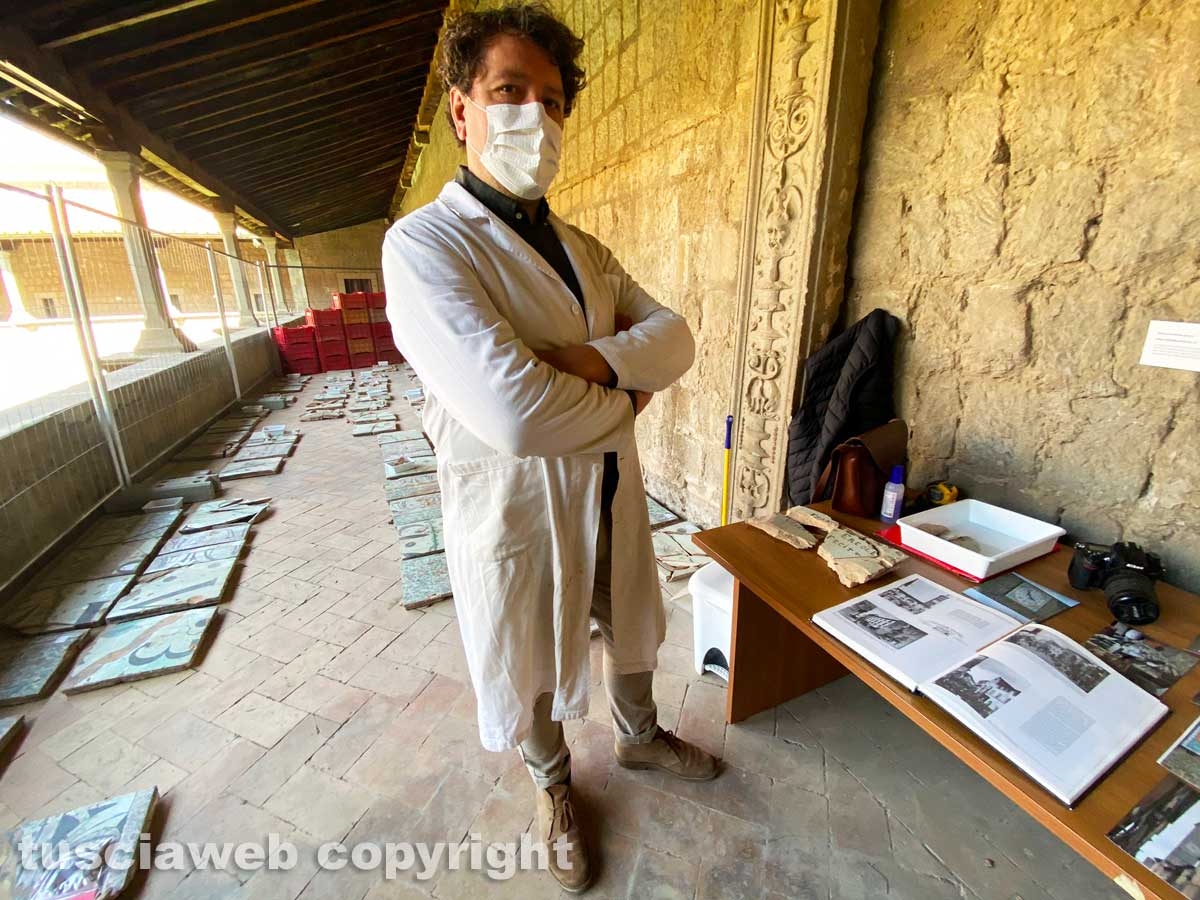

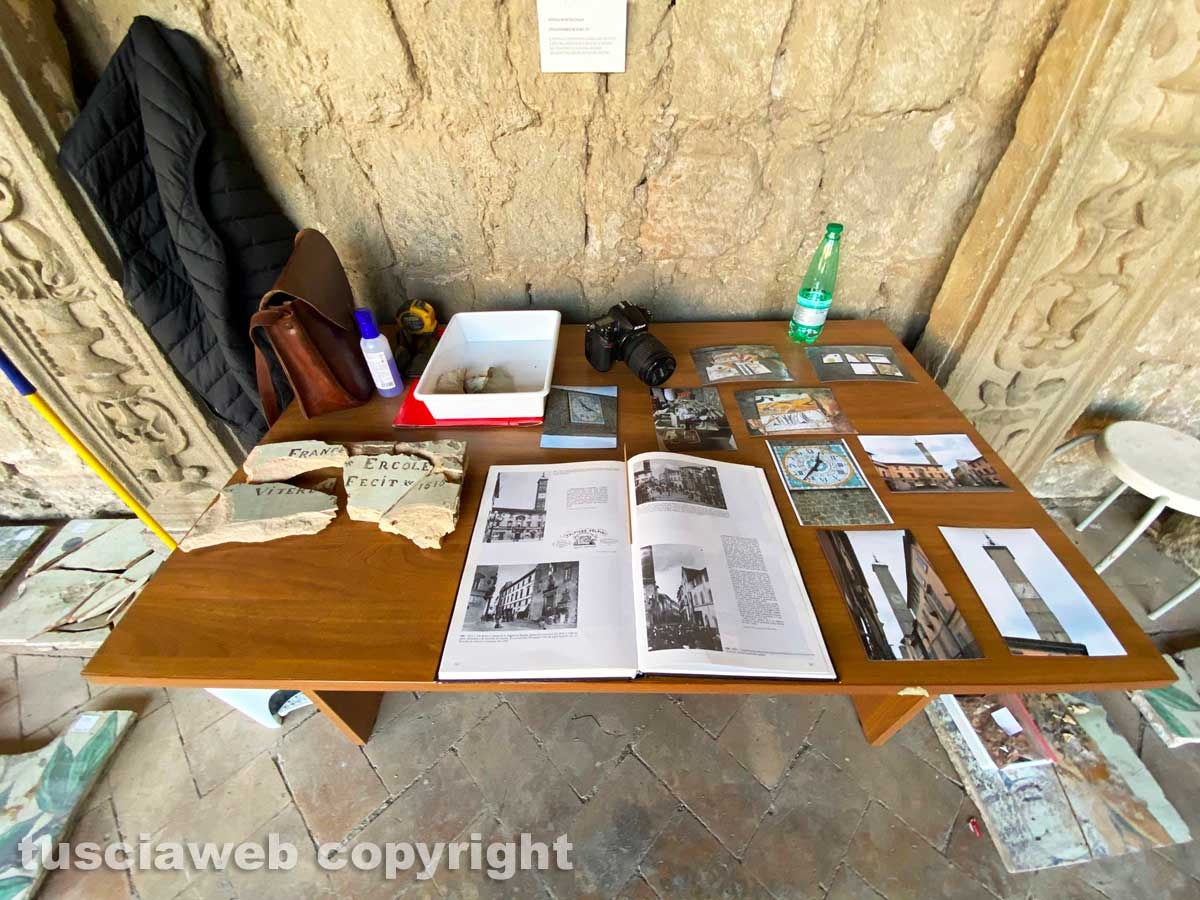

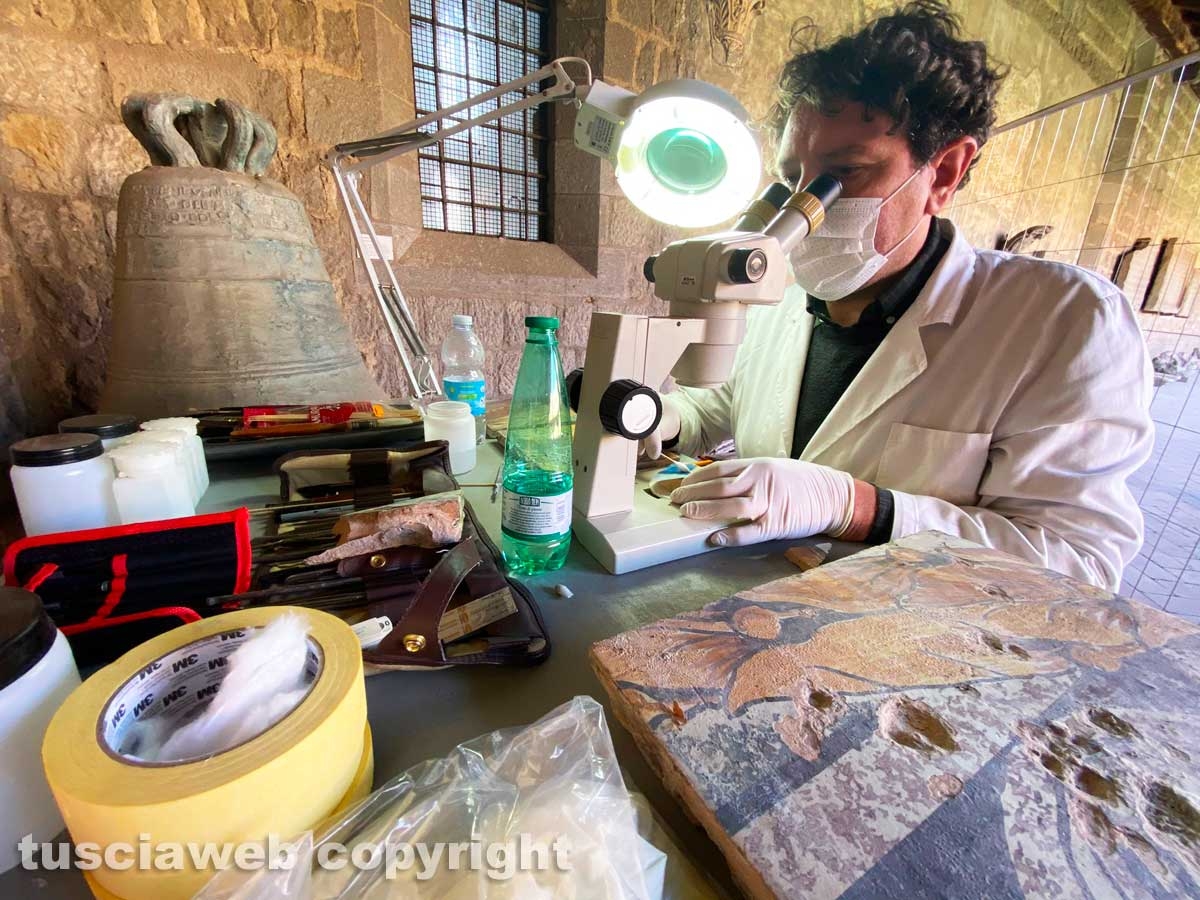

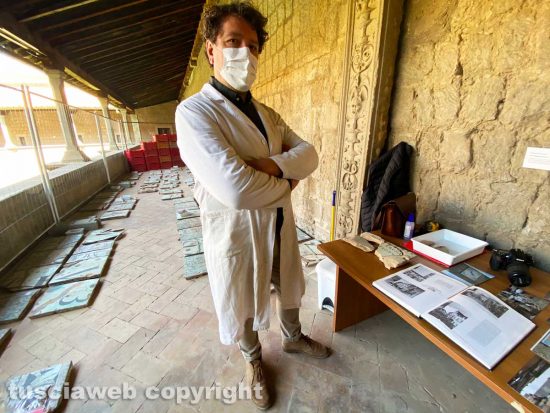

Protagonisti il comune ed Emanuele Ioppolo, col camice bianco del restauratore, chirurgo dei beni culturali, che ha già lavorato, ultimamente, al Santuario di Chia, Soriano nel Cimino, e al balcone di piazza plebiscito, città dei papi.

Committente dei lavori, il comune di Viterbo, assessorato al patrimonio, assessore Paolo Barbieri. Vigilante, la soprintendenza. L’architetto Margherita Eichberg e la storica dell’arte Luisa Caporossi. Costo, 25 mila euro Iva inclusa. Durata, circa un anno. Location, il ballatoio del chiostro del museo civico di piazza Crispi, Luigi Rossi Danielli.

“I restauri – racconta Ioppolo – riguardano i due quadranti dell’orologio che si trovavano applicate sulla torre civica di Viterbo in piazza del comune. Hanno un grande valore simbolico, perché parte integrante della torre e perché si tratta di quadranti che hanno scandito per molto tempo la vita dei cittadini viterbesi”.

Viterbo – Il restauratore Emanuele Ioppolo

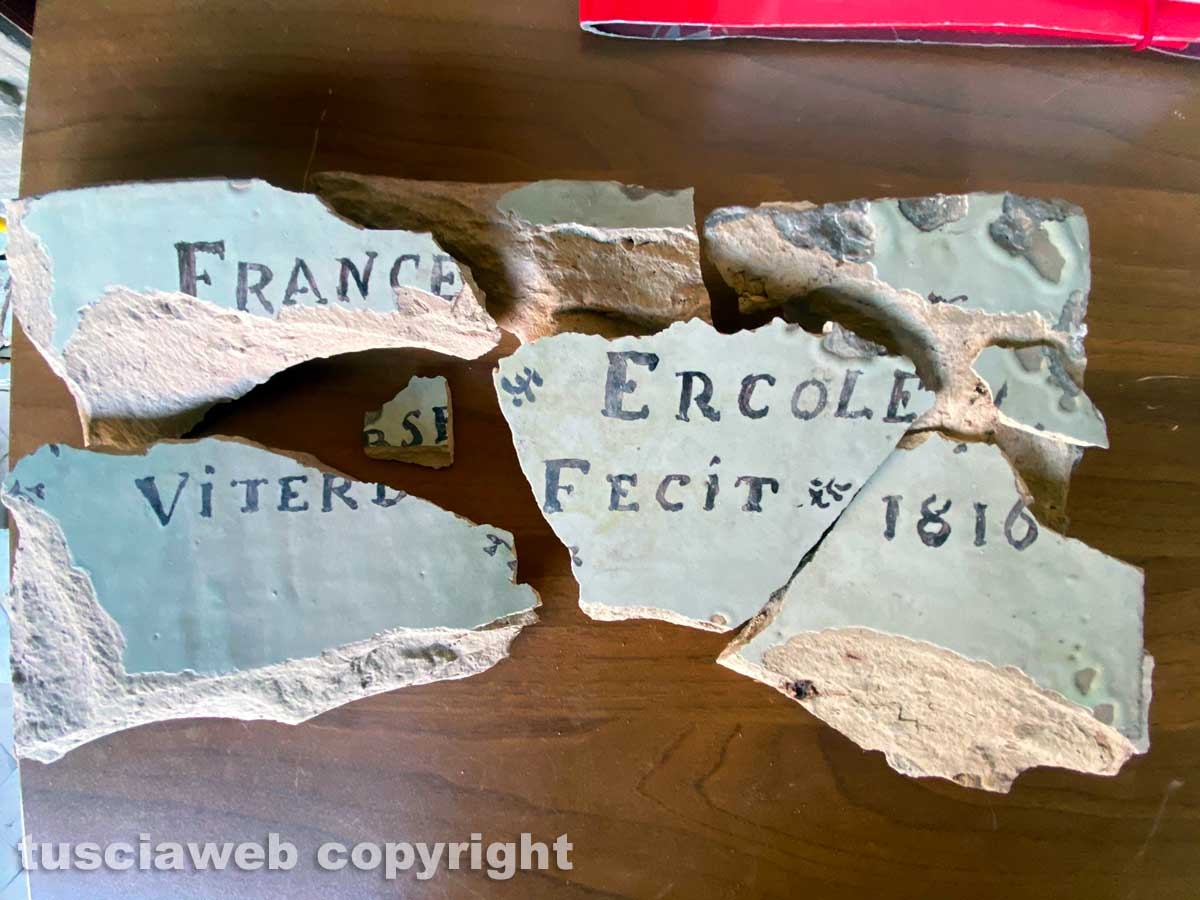

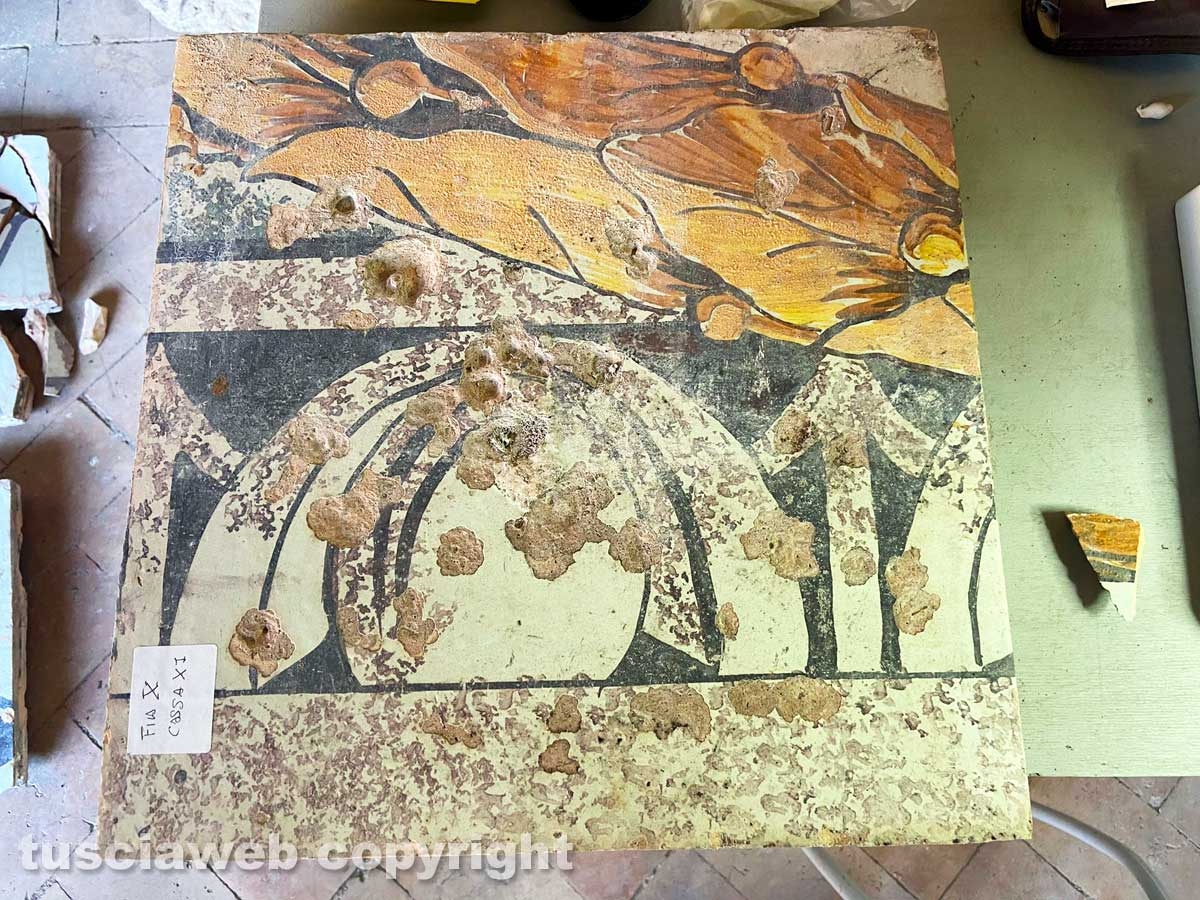

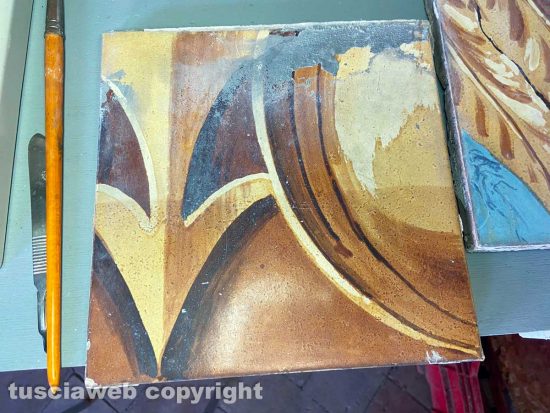

Due quadranti. Uno del 1816, fatto a mano. L’altro del 1873, prodotto di fabbrica. Il primo guarda al passato e all’artigianato medievale. Il secondo al liberty e al nuovo che s’apriva col novecento. Il sintomo di uno stile che tra la seconda metà dell’ottocento e la prima del novecento prese piede un po’ in tutta Viterbo, da Villa Brannetti e Pratogiardino fin dentro Schenardi, l’Unione e viale Trieste, e diverse ville sparse per le campagne. Definendo anche il gusto di uno nascente classe borghese che aveva preso parte al risorgimento e che adesso chiedeva, anzi pretendeva, di avere un ruolo. Come classe sociale, e non più come una delle tante corporazioni che caratterizzavano città di Viterbo.

Viterbo – Museo civico – I restauri dei quadranti della Torre civica

E mentre in città prendeva piede l’invenzione del medioevo, che avrebbe poi fatto dimenticare tutto il resto, e sbucare fuori palazzi e fontane, questa nascente classe risorgimentale provava a rispondere alla reazione dell’antico, che a Roma prese le forme del classicismo e a Viterbo quelle del medioevo, con il moderno. Liberty prima e accenni, sebbene splendidi, di razionalismo poi. Come l’ex Omni al Sacrario e la stazione Roma Nord tra Porta Fiorentina e la Teverina. Dopo il fascismo, c’è stato più poco e niente, e quella classe sociale lì, borghese, colta, risorgimentale e mazziniana, è stata semplicemente annientata, riassorbendola pezzo dopo pezzo. Le sabbie mobili che hanno poi inghiottito Viterbo.

Viterbo – Museo civico – I restauri dei quadranti della Torre civica

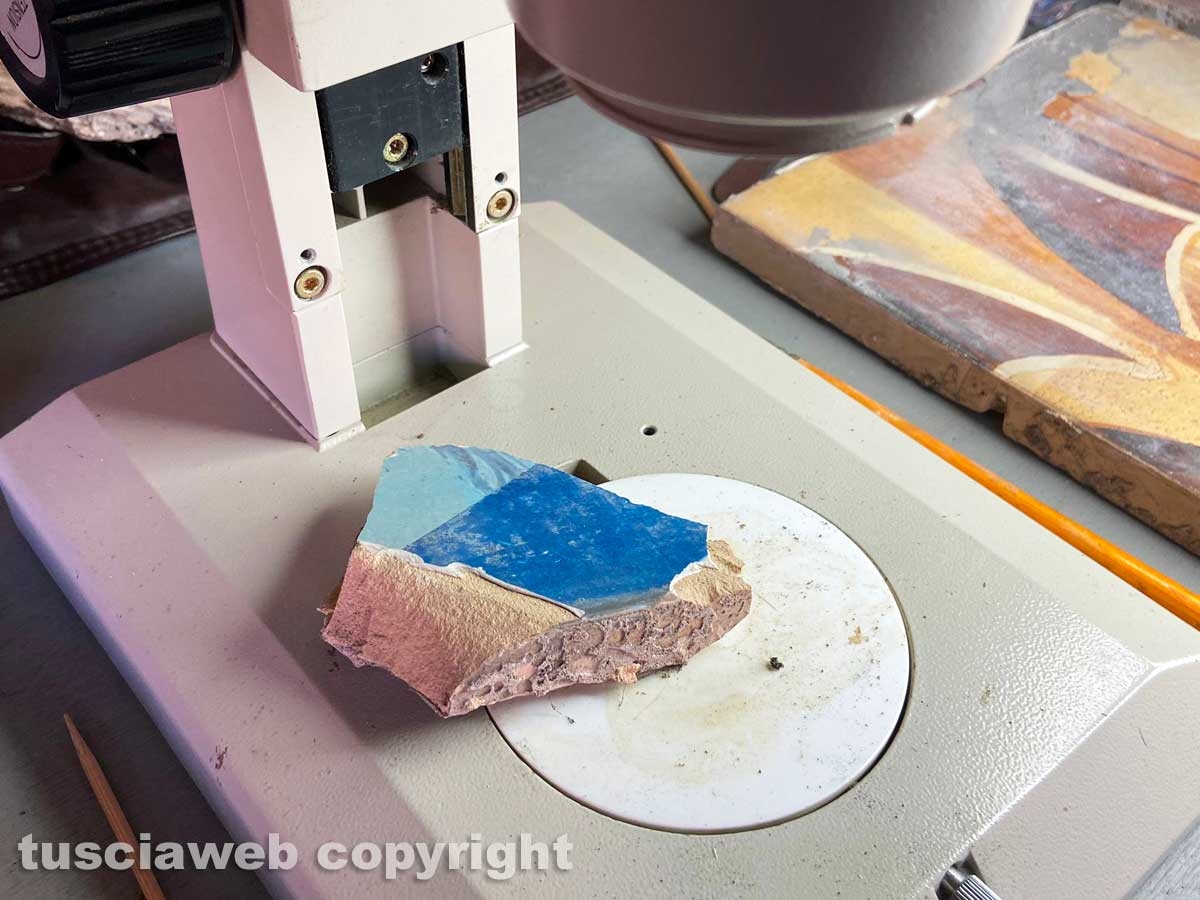

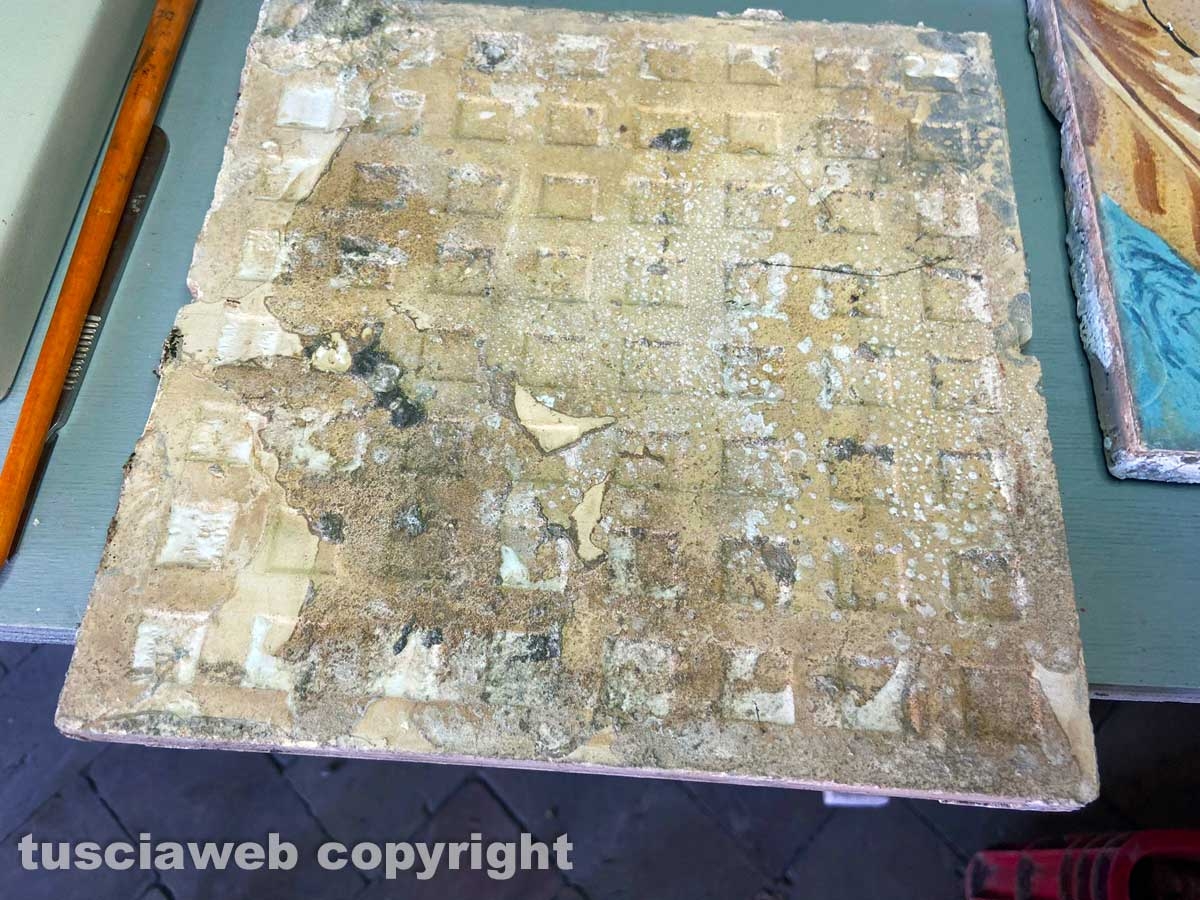

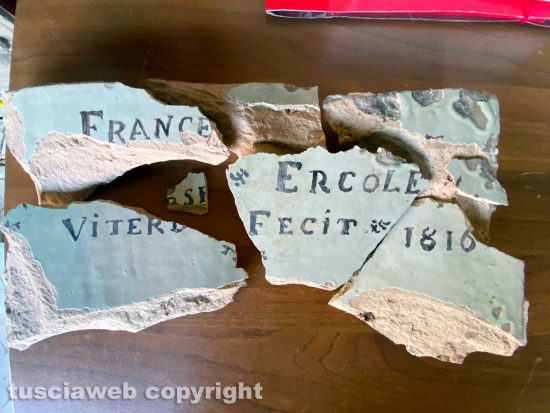

“Il primo quadrante, del 1816 – prosegue Emanuele Ioppolo – é firmato da Francesco Ercole viterbese. L’altro, 1873, è stato realizzato dalle manifatture Ginori. Sono importanti perché riprendono tutta la produzione ceramica che parte dai primi secoli del secondo millennio, nel 1200, e finisce con l’avvento della rivoluzione industriale. Il primo quadrante è stato realizzato completamente in modo artigianale. Nel secondo si nota invece l’avvento dell’industrializzazione. Le differenze sono sostanziali pure dal punto di vista decorativo. Se osserviamo la piastra della produzione del ’16, la componente argillosa, prima di essere cotta, è stata lavorata a mano. Si vedono chiaramente i segni della lavorazione e l’artigiano che ha scavato l’argilla per conferire alla pietra precise particolarità tecniche. Quelle realizzata sul finire dell’ottocento è stata stampata a pressione. Lo stile è liberty. Il primo quadrante è stato dipinto a mano. Il secondo realizzato con i macchinari”.

Viterbo – Museo civico – I restauri dei quadranti della Torre civica

Un accostamento e al tempo stesso una metonimia, sostituzione di un termine con un altro che ha con il primo una relazione di vicinanza, attuando così un trasferimento di significato. Il quadrante del 1816 e quello del ’73. Due modi di intendere il tempo. Quindi, passato, presente e futuro. Dunque, memoria, visione e attesa. Un po’ come a Porta Romana. Con le torri longobarda e la torre che segna l’ora. Tempo della chiesa la prima, del mercante la seconda.

Viterbo – Museo civico

“Il tempo – scrive Paul Ricoeur – diviene tempo umano nella misura in cui è articolato in modo narrativo”. E questo vale pure per le lancette di un orologio che non segnano soltanto l’ora, ma raccontano anche il tempo, soprattutto quello in cui quel giro di quadrante avviene. Perché è proprio quello, e nient’altro, il tempo che scandisce. Con i suoi oppressori e i suoi oppressi. Il quadrante su cui, prima delle lancette, batteva l’ombra della meridiana. Ombra su cui poi si impose la macchina del mercante con le sue lancette. Un analogico sostituito poi dal digitale che del tempo ha definitivamente messo da parte la circolarità. Un tempo più appiattito su se stesso e meno conscio di tutto il resto. Dall’ombra della meridiana che seguiva i movimenti del cielo alle lancette fasate più su quelli dell’uomo e dell’industria fino al metafisico puro dell’era digitale.

Il tempo analogico è passato che insegna e un presente da vivere, accompagnati entrambi da un futuro da preparare e consegnare. Il tempo digitale considera invece il passato semplicemente inutilizzabile schiacciando il presente sul futuro, e su un’idea di progresso infinito. Tempo monumentale in entrambi i casi. Tempo dell’autorità, di cui quello cronologico è espressione e conseguenza. Al quale, si contrappone il tempo vivo della società.

Viterbo – Museo civico – I restauri dei quadranti della Torre civica

I due quadranti hanno scandito anche il tempo di due secoli di storia. La fine dello stato pontificio e la nascita dello stato unitario. E forse, proprio per questo, i quadranti sono due. Uno, 1816, preunitario. Il successivo, invece, due anni dopo l’annessione al regno d’Italia. Come a voler, appunto, segnare il tempo lasciandone traccia sull’orologio che del tempo è il più importante dei simboli. Come a Parigi, tre anni prima del quadrante viterbese, quando i comunardi spararono agli orologi della città per fermare il tempo del capitale.

Viterbo – Museo civico – I restauri dei quadranti della Torre civica

“I due quadranti – commenta Ioppolo – furono staccati nel 1983 quando fu restaurata la Torre civica e sono stati sostituiti con due quadranti moderni fabbricati nelle manifatture di Civita Castellana. Tutte le formelle dei precedenti quadranti sono state poi messe dentro un deposito del museo civico. Nel distacco molte sono state danneggiate. Il nostro compito sarà quello di recuperare ogni singola formella, incollarla e integrarla”.

Viterbo – Museo civico – I restauri dei quadranti della Torre civica

“Il tutto – aggiunge Ioppolo – verrà fatto con metodi di restauro rispettando la reversibilità e la compatibilità dei materiali che metteremo rispetto a quelli originali. Soprattutto la riconoscibilità delle integrazioni che andremo a realizzare. Proprio per evitare di falsificare i manufatti. Successivamente le formelle verranno riaccostate a ricostruire il disegno originale e montate su supporti in ferro”.

Viterbo – Museo civico – I restauri dei quadranti della Torre civica

Lì, accanto al museo civico, dove in fondo al ballatoio sta lavorando adesso Emanuele Ioppolo, c’è la chiesa di Santa Maria della Verità dove nel secondo dopoguerra mise mano il fondatore dell’Icr Cesare Brandi, rimettendo in piedi l’affresco dello Sposalizio della Vergine di Lorenzo da Viterbo preso in pieno da una bomba alleata che nel 1944 squarciò la facciata della chiesa. Da tasselli di pochi centimetri quadrati, tirò fuori la teoria moderna del restauro e un testo formidabile anche per come è stato scritto. “Il restauro – ha detto Brandi – costituisce il momento metodologico del riconoscimento dell’opera d’arte, nella sua consistenza fisica e nella sua duplice polarità estetica e storica, in vista della sua trasmissione al futuro”. Il primo grande lavoro di restituzione della bellezza con l’obiettivo di permettere a tutti di riconoscerla ed esserne partecipi. Lo spirito del restauro che in Brand ha anche profonde radici democratiche. Oltre a proporre un metodo che è poi diventato un vero e proprio paradigma che va ben oltre l’ambito disciplinare in cui è stato elaborato. Il tutto, uno dei primi passi, a Viterbo, nella chiesa fuori Porta della Verità. E in quegli stessi anni del dopoguerra che vedevano la nascita della Repubblica e della democrazia italiana. Dopo vent’anni di fascismo e 5 di guerra, di cui tre civile.

Una volta finiti i lavori, i quadranti restaurati da Emanuele Ioppolo verranno esposti al museo civico di piazza Crispi.

Daniele Camilli

Multimedia: Fotogallery: I restauri dei quadranti dell’orologio – Video: Il restauro di Emanuele Ioppolo

5 aprile, 2021

Ripartiamo da San Pellegrino ... Gli articoli

- "La porta di legno della Verità è seicentesca ed era ridotta molto male..."

- "Chiesa della Crocetta, le colonnine verranno tolte e tutto sarà sistemato il prima possibile..."

- Il giardino Lubich riapre, ma l'erba non è stata tagliata

- “Le porte della città verranno restaurate”

- "Il giardino di porta della Verità è vitale per il quartiere, il comune lo deve riaprire"

- Piazza San Carluccio, i cavi sono stati tolti e il muro ripulito

- "Che fine hanno fatto i pesci e le tartarughe di pratogiardino Lucio Battisti?"

- "Via San Lorenzo, un tratto di strada vergognoso, i lavori non potevano più rinviare"

- Via San Lorenzo, i lavori che tagliano in due la città

- "Ho comprato la torre della Malta per amore di Dante e di Viterbo"

- Le cinque discariche della stazione dei treni di Porta Romana

- Buche, crepe e sampietrini al catrame, lo stato indegno delle strade di Viterbo

- Il comune di Viterbo taglia l'ortica in centro e fa le pulizie di Pasqua

- Anche palazzo dei Priori è stato gettato alle ortiche...

- "Decoro urbano, il comune di Viterbo può richiedere contributi fino a 20 milioni di euro"

- Suffragio, via Bussi e Sant'Egidio... un centro storico buttato alle ortiche

- "Pratogiardino Lucio Battisti verrà restituito ai viterbesi"

- Giovanni Arena: "Cassia sud... adesso mi incazzo!"

- Cassia sud, la strada riapre ma gli operai del cantiere si oppongono...

- Bullicame, torna a ribollire l'acqua di Dante... ma il parco è deserto

- Cassia sud, due discariche di rifiuti abusivi all'ingresso del parco di Cornelia

- Il marciapiede "dimezzato" di Ponte dell'Elce...

- Crocetta, a rischio crollo la balaustra della chiesa

- Il centro storico assediato da transenne e lavori in corso

- Capriate, termoconvettori, telecamere e luci... lavori in corso al museo Rossi Danielli

- Giovanni Arena: "Scatole e fili abbandonati vanno tolti, altrimenti interverrà il comune"

- Dipinti distrutti e legno sgretolato, le porte cittadine nel degrado e abbandonate

- A Viterbo una transenna non si nega a nessuno, nemmeno al ponte Camillario...

- I cavi di piazza San Carluccio stanno ancora lì, nonostante l'intervento di prefetto e vigili del fuoco

- Polo Unitus all'ex caserma Palmanova, al via i lavori

- Biblioteca comunale di Viterbo... quando parcheggiavano il motorino in mezzo ai libri antichi

- "Biblioteca Viterbo, il comune farà la sua parte per salvare e valorizzare Palazzo Santoro"

- "Per valorizzare le fontane di Viterbo va istituito un Commissario delle acque"

- Laura Allegrini: "Fontane, condivido le parole di Ricci e sono pronta a sostenere il suo emendamento"

- Alvaro Ricci: "Le fontane si potevano salvare, ma la giunta Arena disse no..."

- Degrado in città, transenne "pericolose" per i pedoni al semaforo di porta Romana

- Transenne di Natale in via San Girolamo...

- Il Paese delle fiabe compie tre anni

- "Salvato l'affresco di Matteo Giovannetti a Pianoscarano, capolavoro del Trecento viterbese"

- Giovanni Arena: "Museo civico, positiva e importante la proposta di rilancio presentata dall'opposizione"

- Il balcone delle meraviglie in piazza del Comune...

- Decine di opere d'arte del museo civico Rossi Danielli sparse per la città...

- Rilancio del museo civico: trenta per cento di spazi in più, sotterranei visitabili e un meeting point

- La torre "azzoppata" di via della Pace...

- L'eterna saga dei cavi a Piazza San Carluccio che il comune ancora non ha tolto...

- Pianoscarano, l'erba in via dei giardini ha circondato pure Padre Pio...

- "Appena possibile il dipinto del '700 sarà nuovamente visibile"

- Lo scandalo della facciata graffita di via Annio, violentata da tubi, incuria e abbandono

- "Centro storico, per risolvere i problemi di incuria e degrado ci sono soldi e strumenti, ma il comune non ha idee e non vuole farlo"

- "Ho ripulito la zona davanti a Santa Maria delle Fortezze, il comune venga almeno a ritirare i sacchi"

- Il dipinto del '700 "scomparso" sta per essere restaurato

- Il dipinto del '700 "scomparso" in via Saffi...

- Il cimitero di San Lazzaro tra monumenti e degrado

- L'arco dell'incuria, abbandonato a sè stesso e con le transenne che stanno lì da mesi

- Nella Spoon River cittadina ci sono testimoni preziosi e irripetibili

- Via delle Mole... dove per colpa del degrado la gente rischia di rompersi il collo

- Niente museo della macchina di santa Rosa, il centrodestra preferisce le lucine di Natale

- "Ecco come viene tenuto in considerazione il nostro patrimonio culturale"

- "Salvaguardiamo la bellezza del quartiere San Pellegrino che tutto il mondo ci invidia"

- Il muro a piazza San Carluccio verrà ripulito per poi mettere in sicurezza i cavi...

- E' il tempo che abbiamo speso per la nostra città a renderla così importante...

- Il degrado parte dal centro storico e arriva fino alle frazioni

- Va in malora pure la finestra di piazza del comune da cui si sono affacciati papi e primi ministri

- "Il sindaco pensa al quartiere medievale mentre Bagnaia rimane un territorio di serie C"

- "La questione del centro storico va risolta e i cavi elettrici deturpanti vanno sistemati..."

- Transennato anche il muro che rischia di cadere davanti alla stazione di porta Romana

- L'abbandono di via delle Caprarecce, tra buche e transenne che stanno lì da anni

- Viterbo-Amsterdam 1-0, a piazza San Carluccio cavi elettrici transennati

- "Abbiamo restaurato il ponte sul torrente Freddano per amore della nostra terra"

- A San Pellegrino? Facciamo un po' come cazzo ci pare...

- Sopralluogo di e-distribuzione nel quartiere medievale "per effettuare lavori sugli impianti"

- Fogne a cielo aperto a via Santa Maria delle Rose, in pieno centro storico

- I cavi elettrici di piazza San Carluccio stanno ancora lì... nonostante tutto

- Incredibile il sindaco Arena non è ad Amsterdam e afferma: "Indecorosi i cavi esterni che deturpano le facciate..."

- I cavi elettrici di piazza San Carluccio pendono ancora sulle teste delle persone

- Cavi elettrici a rischio a San Carluccio, ci mette mano il prefetto

- "Viterbo 'turistica' sotto il palazzo dei Papi"

- Ma se non riescono a togliere fili pericolosi o stappare un tombino, come fanno a guidare una città?

- Cavi elettrici a rischio e incuria a piazza San Carluccio

- I fili e l'incuria che strangolano via e piazza San Pellegrino...

- Ebbene sì, il sindaco e la sua giunta vivono ad Amsterdam...

- Ma il sindaco Arena e la sua giunta vivono ad Amsterdam?

- Il muro di fronte alla stazione dei treni di Porta Romana rischia di crollare

- "Ho pulito il marciapiedi davanti alla stazione di Porta Romana perché mi sono vergognato per come era tenuto"

Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY