- Tusciaweb >

- Italia Mondo , >

- Politica , >

- Salute ,

L’era del Coronavirus - Intervista all'ex presidente della Camera dei deputati: "L'emergenza non presenta nulla di nuovo, si è solo acutizzata una tendenza di medio periodo"

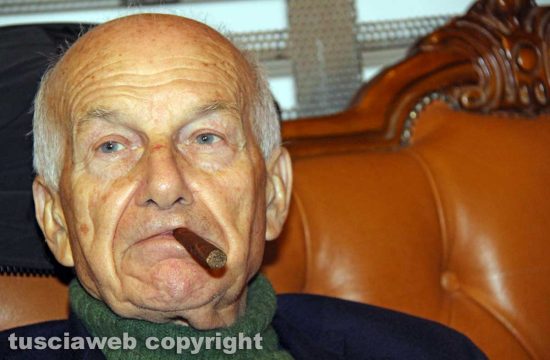

Fausto Bertinotti: “Con il Covid il governo ha accentuato la sua propensione neoautoritaria”

Viterbo – In bilico tra libertà e restrizioni, tra riaperture e lockdown, il 2020 passerà alla storia come l’anno del Coronavirus. Una pandemia che ha colpito il mondo intero, lasciando dietro di sé morti, insicurezze e nuove abitudini.

Con un ciclo di interviste, Tusciaweb propone un’istantanea di ciò che è stato e ciò che sarà, attraverso le parole e gli occhi di grandi personaggi pubblici.

Fausto Bertinotti

Fausto Bertinotti è un ex politico e sindacalista della Cgil. Dal 1994 al 2006 è segretario del Partito della rifondazione comunista. Dal 2006 è presidente della Camera dei deputati, carica rivestita fino al 2008. È una delle figure più rappresentative, significative e paradigmatiche della sinistra italiana. Convinto movimentista, Bertinotti con intelligenza e acume politico è vicino alle esperienze sociali radicali, a partire dai no global. Tra le sue opere, Il nostro nuovo comunismo (ripartendo da Marx) (1996), Ottimismi di volontà (2008), Chi comanda qui? Come e perché si è smarrito il ruolo della Costituzione (2010), Colpita al cuore. Perché l’Italia non è una Repubblica fondata sul lavoro (2015).

Bertinotti, come ha vissuto il lockdown di marzo e le restrizioni regionali successive? Ha avuto esperienze dirette col Covid?

“Non ho avuto esperienze dirette con il Covid. Il lockdown di marzo l’ho sentito come una limitazione della vita comunitaria. Personalmente, comunque, non l’ho vissuto con un particolare senso di angoscia o di frustrazione”.

Con la pandemia è nata una nuova ed inedita normalità? Come si immagina il futuro?

“Credo che non si possa parlare di una normalità intervenuta. La pandemia determina l’emergenza. L’emergenza determina una più o meno intelligente limitazione delle libertà delle persone al fine di perseguire un bene comune, come è quello della ricostruzione della salute. Questa è una condizione di emergenza. Non è una condizione di normalità. E per quanto prolungata sia, resta sempre una condizione di emergenza. Altro problema è l’istituzione dello stato di eccezione sullo stato di emergenza, cioè la limitazione dei diritti democratici. Cosa che secondo me è intervenuta. E questo lo dico non in chiave complottistica, ma come la prosecuzione di una degenerazione della vita democratica che dura ormai da un quarto di secolo.

Resta comunque il fatto di una situazione di emergenza e dell’impossibilità di prevedere il futuro, perché le variabili che intervengono all’interno dell’emergenza, e che riguardano la cultura delle persone e il sistema di relazione, non sono prevedibili. E tutto questo perché manca un soggetto che potrebbe favorire la previsione, ossia la politica. Politica che in questa situazione ha vissuto quasi un completamento della sua crisi e della sua inconsistenza, divorata come è dalla dimensione amministrativa e governativista, vale a dire dal prevalere dell’immediatezza e della quotidianità sulla prospettiva. Una condizione che rende persone e cittadini orfani della possibilità di prevedere il futuro perché sono sottoposti a tutta una serie di incursioni. A partire dalle tecnologie. Basta pensare a tutto ciò che è a distanza, dal lavoro allo studio. Le principali funzioni sociali sono state sequestrate dalla tecnologia. L’unica cosa che infatti non si può dire è che ‘domani saremo migliori’, perché domani non possiamo sapere come saremo”.

Farà il vaccino?

“Sì, certo”.

Cosa pensa delle teorie negazioniste o complottiste? Ne è mai stato tentato?

“Non ne sono mai stato tentato. Se volessi usare una formula di estrema semplificazione, mi sembra di poter dire che è sempre possibile che una parte di noi venga avvolta nel velo oscuro dell’ignoranza e delle sciocchezze. Le teorie negazioniste e complottiste sono purtroppo un fenomeno culturale e sociale espressione di una crisi di civiltà come quella che stiamo vivendo. Una crisi caratterizzata dal venir meno dell’autorevolezza, della scienza, della tecnica, della politica, della politica, delle informazioni… Va poi considerata la scomparsa dalla scena delle agenzie formative. E bisognerebbe parlare a lungo sulle ragioni di questa evaporazione o di questa eutanasia che ha a che fare con la fine del Novecento o con la sconfitta della scalata al cielo del movimento operaio. Un secolo grande e terribile la cui fine ci ha lasciato tutti orfani, trascinando con sé la perdita dell’autorevolezza. Per cui viviamo in una società senza padri e in questo varco le vulgate possono prendere corpo e consistenza. Il negazionismo è una di queste forme. Nell’assalto al congresso degli Stati Uniti da parte dei sostenitori di Trump abbiamo visto altre manifestazioni, questa volta sul terreno politico, frutto della stessa crisi e della medesima perdita di autorevolezza delle istituzioni democratiche”.

Come ha passato il Natale?

“Il Natale l’ho passato in casa secondo le regole con figli e nipoti che potevano essere presenti”.

Come giudica l’azione del governo Conte? E Salvini, Meloni e Berlusconi?

“Sono poco interessato alla valutazione politica dello stato dell’arte sia del governo che delle opposizioni. Perché mi sembrano entrambi il frutto non della politica ma della fine della politica. L’esito provvisorio dell’incapacità di far fronte al capitalismo finanziario globale. E questo ha ridotto la politica a un rovesciamento di ciò che è stata nel Novecento. La politica come principe e sovrano. Oggi invece la politica è ridotta a servo, adatta cioè a una condizione servile per la riproduzione del sistema economico e sociale così come è. Con gli aggiustamenti che il sistema stesso si detta per evitare crisi più devastanti, mostrando il capitalismo vitalità e capacità tali da riprodursi anche nella crisi. Nella crisi dovuta al Covid tutto ciò che c’era prima s’è aggravato. Si sono aggravate le disuguaglianze, le povertà e quella che il pontefice Francesco chiama ‘l’economia dello scarto’. Pontefice che ad Assisi ha usato una formula coraggiosa quando ha detto ‘non dobbiamo arrenderci all’economia del demonio, del profitto e del denaro’. Una formula, quella utilizzata dal papa, che manca nella politica. Non è presente. Questo riduce la politica a una funzione servile. Per cui abbiamo un presidente del consiglio che sembra un amministratore delegato d’azienda e la stessa democrazia subisce una curvatura che la rende inefficace, seguendo perfettamente la parabola descritta da Italo Calvino nei suoi romanzi. Da barone rampante a visconte dimezzato a cavaliere inesistente. Oggi assistiamo a un sequestro del parlamento da parte degli esecutivi. parlamento che è ormai ridotto a simulacro. C’è poi un sequestro da arte dei presidenti del consiglio dell’esecutivo. Viviamo quindi una contesa personalizzata come supplenza a una politica impotente. Il problema non è dare voti al governo o all’opposizione. Il problema è la rinascita della politica che travolga le forze di governo e di opposizione che sono semplicemente espressione di un galleggiamento in una situazione di crisi senza prospettive o alternative”.

Sempre a proposito di governo Conte, diversi hanno paragonato l’ultima crisi a quella che portò alla caduta del governo Prodi nel 1998 mettendo a confronto la scelta fatta allora da Rifondazione comunista, che uscì dalla maggioranza, con quella fatta oggi da Matteo Renzi…

“Di fronte al degrado e all’ignoranza che ormai pervade la valutazione politica purtroppo non possiamo farci niente. Un qualsiasi confronto di una qualsiasi situazione di oggi con la fine del secolo scorso manifesta un’ignoranza. Sono due epoche diverse. È come se uno volesse valutare i comportamenti della prima Repubblica rispetto all’Italia di Giolitti. Non ha nessun senso”.

La scelta fatta da Rifondazione nel 1998 quindi cosa è stata?

“È stata la rottura tra due idee alternative del destino dei governi di centrosinistra in Europa. In Italia si traduceva una spaccatura che ha poi segnato tutti gli anni successivi. Rifondazione comunista aveva sostenuto il governo Prodi senza chiedere un ministro o un sottosegretario. Neanche un usciere. Rifondazione ha sostenuto un governo di un presidente del consiglio che aveva detto per tutta la campagna elettorale precedente ‘mai con i comunisti’. I comunisti invece gli consentono di vivere tenendo un condizionamento programmatico che per un certo periodo ha funzionato. Fino alla produzione di una proposta di legge sulla riduzione dell’orario di lavoro che viene assunta dal governo senza mai portarla in parlamento. L’anno successivo arriva lo scontro sulla finanziaria in cui il governo Prodi, sotto pressione di Confindustria, voleva avviare quelle che sarebbero diventate le politiche di austerity. Rifondazione comunista chiedeva al contrario una finanziaria sociale con investimenti nella sanità, nell’istruzione e nell’occupazione. Su questo si produsse un conflitto che Prodi si rifiutò di mediare sospinto da Confindustria, cercando anche lui i ‘responsabili’, favorendo di nascosto una scissione di Rifondazione. Sbagliò i conti e il governo cadde”.

Perché, invece, secondo lei Renzi ha messo in crisi il governo Conte?

“Oggi, tutti i conflitti sono conflitti di potere all’interno dell’unica area in cui si racchiude questa povera politica, ossia il governo. Lo scontro è solo per pesare di più nel governo non per determinare un’alternativa o un’idea di società”.

Lo stato decide per tutti cosa è importante e cosa non lo è. La salute viene prima e prevarica libertà essenziali, tradizioni, economia, cultura… Ma quanto si possono comprimere le libertà? Lo stato di diritto è in pericolo?

“La chiave di volta sta nella democrazia partecipata che sono 25 anni che viene attaccata. Nell’emergenza Covid si è solo acutizzata una tendenza di medio periodo, non è avvenuto nulla di nuovo. Negli anni scorsi il parlamento è stato svuotato, il conflitto sociale è stato neutralizzato nella possibilità di influire sulla politica perché la politica lo ha sostanzialmente negato in nome della compatibilità, delle politiche di bilancio e dell’austerity. Il parlamento è stato progressivamente ridotto a cassa di risonanza dall’inflazione dell’uso della decretazione d’urgenza e dei voti di fiducia che non comincia con l’emergenza ma 20 anni prima. La democrazia rappresentativa è stata divorata da questa pratica. L’emergenza, in assenza di una vera legittimazione democratica, ha accentuato questa dinamica e ha dato vita al tentativo di cercare un’altra fonte di legittimazione. La tecnica o la scienza. Il governo, che aveva già sequestrato i poteri del parlamento, con il Covid ha accentuato la sua propensione neoautoritaria in rapporto di osmosi con nuove istituzioni a-democratiche, come i consigli di esperti con funzioni tecnico-scientifiche. Il governo degli scienziati. Il passaggio dallo stato di emergenza allo stato di eccezione è stato praticato in maniera soffice come se fosse il prodotto di uno stato di necessità. E questo è stato possibile per il vuoto prodotto dalla politica che ha desertificato le istituzioni democratiche, lasciando sul campo un governo che a sua volta, privo di una legittimazione democratica, è un governo indotto al galleggiamento anche attraverso delle misure che ogni volta appaiono necessitate e ogni volta sono suggerite dalla tecnica, in questo scambio di ruoli tra la politica e la tecnica medesima. Siamo di fronte a un fenomeno di svuotamento progressivo della democrazia”.

Possiamo quindi considerare questa fase che stiamo vivendo come l’anticamera di uno stato neoautoritario…

“Bisogna vedere cosa intendiamo per autoritario. Se per autoritario intendiamo il regime dei colonnelli, no. Se lo intendiamo invece come vuoto della democrazia ci siamo già e da un bel pezzo. Una tendenza che va avanti da 25 anni, con la nascita del capitalismo finanziario globale e la sua incompatibilità con la democrazia. Ci sarà pure una ragione perché si afferma il governo di Trump. E ci sarà pure una ragione che dopo il suo disastro ancora una parte consistente degli Stati Uniti ha votato ancora per lui. Infine, ci sarà pure una ragione che in tutta l’Europa continentale i governi siano privi di legittimazione democratica. O la politica affronta questo nodo, che è il nodo vero della società contemporanea, oppure la tendenza a-democratica e neoautoritaria è iscritta nel quotidiano di ogni giorno”.

Una politica ‘vuota’ e senza un’alternativa, come fa a contrastare il capitalismo finanziario? Come si ricostruisce l’alternativa al capitalismo?

“Una politica che non sa costruire un’alternativa è una politica da rifare. Però vale la formula straordinaria scritta da Antonio Gramsci, anche in tal caso in tempo di sconfitta: ‘quando tutto è perduto o anche quando tutto sembra perduto, quello è il momento di ricominciare da capo’. E siccome penso che, dal punto di vista della politica, tutto sia perduto, allora è proprio questo il momento per ricominciare da capo”.

Per ricostruire cosa?

“Per ricostruire una soggettività critica nella società, nell’economia, nella cultura e nella politica capace di porsi l’obiettivo di ricercare forme alternative. Cosa tanto più matura di fronte alla crisi evidente che si manifesta sul terreno delle disuguaglianze che hanno raggiunto punte senza precedenti. E non bisogna essere necessariamente comunisti per vederlo. Istanze critiche che albergano, fra l’altro, in tutto il mondo accademico. Sono diversi i premi Nobel che in questi anni hanno raccontato che le politiche di austerity e neoliberiste sarebbero state disastrose e che la lotta alle disuguaglianze avrebbe dovuto essere il primo banco di prova per la rinascita della politica. Nel frattempo però, anche se la politica non ha più chiavi interpretative per affrontare il presente, il mondo è stato attraversato dalle rivolte. Dai Gilet gialli francesi alla rivolta nera, femminista ed ecologista degli Stati Uniti d’America dopo l’uccisione di Floyd fino alla ripresa del conflitto di lavoro. Ultima l’Algeria dove un movimento ha impedito a Bouteflika di tornare a guidare il paese”.

Perché queste rivolte, cioè movimenti senza leadership e senza un programma compiuto di azione?

“Perché sono la manifestazione della domanda di una politica diversa. Dunque, chi vuole una politica diversa deve sapersi immergere in queste nuove lingue e ritrovare lì i fondamenti di una nuova prospettiva”.

Non crede tuttavia che per determinare una ‘politica diversa’, un’alternativa, ci sia bisogno anche di un soggetto sociale organizzato?

“È come agli inizi del Novecento quando ci si interrogava se il conflitto nelle campagne oppure nelle fabbriche fosse centrale e perché. In ogni fase di passaggio, il soggetto appare oggetto di ricerca e si presenta in formule plastiche solo dopo che si è affermato. Quando gli invisibili diventano visibili. Quando il taylorismo e il fordismo sono entrati nella fase matura e c’è stato un cambiamento radicale della compagine operaia, in quella ristrutturazione industriale la figura dominante del movimento operaio, ossia l’operaio specializzato, viene spazzata via nella sua centralità sostituito dall’operaio comune di serie. E ci vollero le eresie operaiste per scoprire che si stava affermando un’altra figura. E quando si affermano gli operai comuni di serie, per tutta una fase, gli interpreti della società contemporanea pensarono che con ciò era finito il movimento operaio perché gli operai di serie non erano colti, istruiti e non avevano il bagaglio delle organizzazioni di classe, cioè non erano iscritti ad alcun partito o sindacato, condannati ad essere schiacciati dal tallone di ferro del padrone. Saranno invece proprio questi operai ad essere i protagonisti della rivolta del ’68-’69 in Italia. Chi l’aveva previsto? Risposta, nessuno. E come possiamo pretendere oggi di sapere quali saranno i protagonisti di domani? I protagonisti saranno coloro i quali riusciranno ad affermarsi all’interno del movimenti di rivolta in corso in tutto il mondo. Sperando che nel frattempo qualcuno abbia la modestia di lavorare, vivere e studiare con loro. Certamente la nuova politica non nascerà da palazzo Chigi. Questo è sicuro”.

All’interno di questa dinamica che ruolo possono avere i partiti della sinistra?

“Se stiamo parlando del Pd, e so che la mia tesi è provocatoria, l’unica cosa è la messa a disposizione di questo patrimonio di intelligenze, passioni ed esperienze all’interno di un processo costituente che prenda una strada capace di fare i conti con le grandi culture che si stanno muovendo dentro questa crisi. Tutte ragguagliabili dentro un impianto di pensiero critico. Dal conflitto di lavoro al rilancio dei femminismi così importanti e presenti. Fino all’ecologismo purché non si riduca a giardinaggio. All’interno di un pensiero critico il Pd avrebbe dalla sua una grande risorsa. La rinascita non passa dalle istituzioni tradizionali della politica, ma per i nuovi linguaggi del conflitto nella società. Una società che riparte anche dall’associazionismo e dalle forme nuove di legame sociale che si stanno diffondendo in maniera straordinaria. Penso alle questioni abitative, dell’accoglienza agli immigrati e della povertà. Sia sul versante cattolico che su quello antagonista. Un proliferare straordinario di esperienze che sono a fondamento di una nuova politica coniugata al conflitto sociale. Tuttavia nelle istituzioni politiche non ci sono le energie giuste per poterlo fare. Almeno non le vedo…”

… nemmeno nei sindacati?

“I sindacati sono sempre una realtà da attraversare in ogni caso. Parliamo di milioni di lavoratori iscritti. Una realtà con cui confrontarsi”.

Cosa cambierà sul piano economico dopo l’onda d’urto del Covid? Chi secondo lei pagherà il prezzo più alto per la crisi?

“Chi pagherà non lo so. Chi paga lo so. E pagano le parti della società meno protette, quelle più esposte al rischio di cadere nella povertà per mancanza di lavoro, malattia, solitudine sociale. La crisi viene acutizzata dal Coronavirus. La pandemia accentua tutte le contraddizioni e tutte le ragioni di disagio sociale, umano e culturale che preesistevano alla pandemia. Quelli che pagavano prima, pagano ora. Quelli che erano ricchi primi si arricchiscono ancora. Il punto è sapere se questa tendenza proseguirà oppure se potrà essere in qualche modo invertita. Il capitalismo è una bestia vitale che non si fa stringere in un angolo, neanche di fronte agli avvenimenti più drammatici che possono capitare.

Di fronte al fatto che questa pandemia mette davanti alle società occidentali il rischio di una recessione devastante, nella quale non si pagano solo dei prezzi sociali ma anche economici, vale a dire che tutto il sistema di accumulazione può prendere un colpo pesante, davanti a questa situazione la vitalità del capitalismo induce, anche nelle istituzioni, a cambiare rotta. La banca centrale europea diventa così il luogo di guida di una politica espansiva che mette sul mercato denaro a basso prezzo cancellando l’interesse purché il denaro possa circolare nelle vene del sistema di accumulazione capitalistica, questo contagia l’Unione europea al punto che cambia radicalmente decidendo il contrario di quello che aveva predicato e realizzato prima, cioè le politiche neoliberiste e di austerity. Adesso invece sospende i capisaldi di questi due dogmi, neoliberismo e austerity, a partire dai vincoli sul deficit e debito. Il debito non è più la colpa attraverso la quale mettere sottochiave le domande sociali di riforma del sistema e tutto quello che era stato demonizzato in passato viene chiamato alle armi. Ad esempio la spesa pubblica e l’intervento pubblico in economia. Fino alla grande operazione del Recovery fund. Una spesa pubblica che prima veniva negatai anche quando c’era la possibilità”.

Che cos’è che viene invece rifiutato in questo cambiamento che lei descrive?

“Viene rifiutato il cambiamento dei rapporti sociali, ossia le riforme sociali. Il primo vero problema delle politiche in occidente. Tutto ciò che ad oggi non c’è. Chi, in questa crisi, ha di nuovo proposto il tema della patrimoniale c’ha dovuto rinunciare pochi giorni dopo. Perché questo sistema non tollera la riforma sociale, non tollera la redistribuzione della ricchezza e del potere. Quindi, quello che va fatto per salvare l’economia va fatto. Quello dovrebbe essere fatto per riformare la società e cambiare il modello economico, sociale ed ecologico non può essere fatto. Questo è il quadro. E contro questo quadro bisognerebbe insorgere socialmente, politicamente e culturalmente perché questa è una prigione devastante”.

Il Covid è una rivincita della natura sulla cultura? È stato una sconfitta della scienza? La tecnologia, soprattutto in occidente e nel nord est asiatico, ci aveva illuso di aver posto una grande barriera culturale tra l’uomo e la natura…

“Il Covid è una cosa che sta dentro la storia dell’umanità. Ci sono stati tempi in cui un terzo della popolazione europea è stata distrutta da una pandemia. Basterebbe leggere La peste di Camus per capire che si tratta di un elemento interno alla natura e al rapporto tra la natura e l’uomo. Poi l’economia c’ha messo del suo nel produrre elementi di crisi climatica che ha accentuato l’esposizione a questi rischi dilatati da una politica predatoria attraverso l’accumulazione capitalistica”.

Cosa rimarrà nella storia? Come sarà il mondo dopo la pandemia? Il Covid può essere considerato uno spartiacque? Uno di quegli avvenimenti per cui – come guerre e grandi scoperte – si crea una netta separazione tra il “prima” e il “dopo”?

“Non credo. Il Covid, come detto, è stato la dilatazione dei problemi che lo hanno preceduto e contiene in nuce quelli del futuro. È un acceleratore, non uno spartiacque”.

Quali sono i problemi del futuro che il Covid contiene?

“Primo fra tutti le disuguaglianze, ed è clamorosamente evidente. E intendo le disuguaglianze non solo dal punto di vista economico, ma da tutti i punti di vista. Culturale, civile, della qualità della vita e delle opportunità. Non solo la disuguaglianza del reddito. E ricordo con una certa nostalgia quanto fossero vicini al problema i padri costituenti con l’approvazione dell’articolo 3 della costituzione e quanto siamo lontani oggi da quella prospettiva. Se il ceo di Google nell’anno del Covid ha incassato 280 milioni di dollari in un paese che ha 25 milioni di disoccupati, essendo gli Stati Uniti lo specchio della situazione europea, dovrebbe bastare per dire che quello della disuguaglianza è il primo problema che abbiamo di fronte. Poi c’è il problema del rapporto tra l’uomo e la natura e terzo la nuova frontiera dei diritti della persona. Una questione al tempo stesso nuova e antica. Eguaglianza, diritti e rapporto uomo-natura siano le grandi cifre del rapporto con il futuro”.

Oggi è possibile una rivoluzione?

“La rivoluzione è sempre possibile. È stata possibile nel 1917 nella Russia ancora segnata dalla schiavitù. Il più grande pensatore della rivoluzione, Karl Marx, pensava che la rivoluzione potesse accadere solo nei punti più alti dello sviluppo capitalistico. Guardava infatti con interesse all’Inghilterra e alla Germania. Gramsci chiamò la rivoluzione russa, una rivoluzione contro il capitale materiale, ma anche contro il capitale della previsione dei punti alti dello sviluppo capitalistico. Quindi la rivoluzione è sempre possibile perché è imprevedibile. Non ci dobbiamo fare incantare dalle retoriche dei rivoluzionari. La rivoluzione è sempre un elemento imprevisto, dunque sempre possibile”.

Secondo lei, la categoria di rivoluzione non andrebbe ridiscussa per poterla poi ridefinire?

“Oggi, diversamente dal 1917, la politica non dispone di un modello di società alternativa. Chi ha fatto la rivoluzione d’ottobre aveva in mente che per superare la società capitalistica si doveva produrre se non la socializzazione almeno la statalizzazione dei mezzi di produzione, vale a dire un predominio del pubblico sul privato a partire dalla proprietà. Quindi, anche la categoria di rivoluzione, secondo me, va ridefinita. Non è detto che una rivoluzione possa essere racchiusa in una fase breve. Potrebbe invece dispiegarsi in una fase lunga. Un processo e non una precipitazione”.

Come valuta i cambiamenti nel mondo dell’informazione? E in quelli dello spettacolo e della cultura?

“Per quanto riguarda l’informazione, quello che mi sembra evidente è il passaggio dalle grandi autorità verticali a una trasmissibilità orizzontale. Un prodotto dovuto alla crisi delle antiche forme di conoscenza e informazione e contemporaneamente all’emergere di una rivoluzione tecnologica e scientifica. Un accostamento della realtà virtuale a quella reale fino a trasfigurare la prima con una moltiplicazione delle possibili relazioni in una condizione in cui il rapporto diretto e fisico viene allentato fino, qualche volta, ad eliminarlo. Questa è una modifica radicale dell’informazione. E in questa rivoluzione, chi ha in mente un processo di autogoverno deve guardare a questi fenomeni dal punto di vista della fruizione. Io, che sono coinvolto in questo processo, quanto sono in grado di agire al suo interno in autonomia? Tenendo sempre a mente la domanda di Alice nel Paese delle meraviglie: ‘chi comanda qui?’.

Se a far tacere Trump deve essere una grande potenza privata, ho più di un dubbio che questo sia uno stato auspicabile. Anzi, francamente, mi sentirei di dire che non lo è affatto. Per quanto riguarda invece spettacolo e cultura, la questione vera è quella di cui parlava Marco Pannella: il diritto universale alla conoscenza. Serve una immissione del diritto alla conoscenza come diritto della persona in ogni parte del mondo con un percorso garantito alla medesima. I mondi della cultura e dello spettacolo sono i settori che, insieme alla scuola, più di tutti hanno sofferto il blocco delle attività. Condizioni che indicano tuttavia una scelta interna a questo periodo di emergenza che mette in luce una gerarchia nella nostra società, per cui a teatro non ci puoi andare ma in fabbrica sì. Se devi produrre per degli elementi consolidati dell’economia di mercato, sei indotto a farlo pure in condizioni a rischio, sebbene garantite da accordi sindacali. Se invece sei su un terreno diverso da questo, puoi essere sottoposto a una maggiore pressione in nome di un bene comune”.

Quale è stata per lei la lezione del Covid?

“La lezione per me è la necessità di studiare una crisi nel capitalismo. Bisogna avere la pazienza di capire cosa è accaduto in questo tempo di emergenza sia in quanto continuazione e accentuazione del tempo quotidiano e ordinario sia come eccezione. Un tempo che va studiato anche da un punto di vista antropologico per comprendere cosa accade agli esseri umani e al rapporto con la natura, la società e la cultura. Contemporaneamente questa lente va piazzata su ciò che ha preceduto questo processo e su tutto ciò che seguirà, cioè il nuovo capitalismo senza affrontare i problemi del quale si resta nudi”.

Daniele Camilli

22 gennaio, 2021

Interviste Coronavirus ... Gli articoli

- Anghileri: "Gli aiuti a pioggia non hanno funzionato, 73mila imprese al momento sono chiuse"

- Vauro: "Il Covid è classista, colpisce più duramente le classi più deboli della società..."

- Franca Fossati-Bellani: “Con il virus fortemente penalizzate la diagnostica e la prevenzione di tutte le altre patologie"

- Valerio Magrelli: "Renzi, che ha fatto cadere il governo, si schieri apertamente con Meloni e Salvini"

- Gaetano Azzariti: “Limitare la libertà attraverso i dpcm è al limite della costituzione”

- Carlo Cellucci: “Salvini ha fatto a gara con i negazionisti alla Trump e Bolsonaro...”

- Mario Capanna: "La pandemia è stata la prova del fuoco per la democrazia"

- Massimo Scalia: "Uno degli aspetti positivi della pandemia è aver 'sbreccolato' le politiche di austerity"

- Riccardo Valentini: "La prossima guerra sarà contro i batteri e quelli mi fanno più paura dei virus"

- Matteo Bassetti: "Chi vuole lavorare negli ospedali deve essere vaccinato, altrimenti vada a fare un altro mestiere"

- Vito Mancuso: "Per anni abbiamo rimosso la morte, il Covid ci ricorda in maniera drammatica che esiste..."

- Massimo Fornicoli: "Le teorie negazioniste sono un meccanismo di difesa patologica, come diceva Freud"

- Dino Meneghin: "Giusto il rinvio delle olimpiadi, sarebbe stato rischioso radunare atleti, dirigenti e allenatori..."

- Antonio Di Pietro: "I negazionisti? Se fossi ancora un pm, questi personaggi senza scrupoli li sbatterei in galera"

- Sara Simeoni: “Abbiamo invaso la natura per anni, la pandemia ci insegni il rispetto”

- Franco Ferrarotti: "La nostra identità si forma nel contatto con gli altri, gravissimo non poter uscire..."

- Tina Montinaro: "Se lo stato non c'è, la mafia arriva, garantisce e poi chiede il conto"

- Franco Cardini: “La nostra società ormai è nella situazione di un malato cronico trascurato per decenni”

- Gino Roncaglia: “Stiamo facendo un uso emergenziale della Dad, ma c’è bisogno di più consapevolezza e di infrastrutture”

- Jury Chechi: “Palestre e piscine devono riaprire, è ora che lo sport amatoriale riprenda”

- Federica Angeli: "Vivo sotto scorta da sette anni, la mia vita era già in lockdown"

- Emma Bonino: "Da soli non si va da nessuna parte, il Covid ci ha insegnato che il nostro destino è l'Europa"

- Enrico Magrelli: “Il cinema è in crisi, ma il Covid può essere l'occasione per ripensare il futuro dello spettacolo”

- Massimo Wertmüller: "La natura oggi si riprende i suoi spazi, clima e Covid ci stanno dando una lezione..."

- Nicola Rossi: "Da 25 anni ci stiamo impoverendo, l'Italia è nuda di fronte alla pandemia"

- Antonio Ingroia: "Mafie e Covid vanno a braccetto"

- Edek Osser: "Disprezzo culturale per i negazionisti, non capisco come si possa voltare le spalle alla scienza"

- Dacia Maraini: “C’è una tendenza all’anarchia, libertà non significa non mettersi la mascherina o non vaccinarsi”

- Guido Crosetto: “La salute pubblica non può essere una scusa per distruggere la democrazia”

- Alfonso Antoniozzi: "Il Covid ha schiacciato poveri e lavoratori in nero, ignorare il problema ora non è più possibile..."

- Giorgia Meloni: "Il governo Conte è una catastrofe per l'Italia, ci sarà una nazione da ricostruire"

- Gianluca Nicoletti: "Lo stato di diritto è in pericolo quando c’è una dittatura e non con un'epidemia"

- Paolo Crepet: "Non siamo nati ergastolani, 40 milioni di italiani positivi al male di vivere..."

Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY