L'era del Coronavirus - Intervista al logico e filosofo: “Alcune pandemie del passato sono ricordate di più di altre perché associate a importanti eventi scientifici e letterari, vedremo se anche questa lo sarà”

Carlo Cellucci: “Salvini ha fatto a gara con i negazionisti alla Trump e Bolsonaro…”

Viterbo – In bilico tra libertà e restrizioni, tra riaperture e lockdown, il 2020 passerà alla storia come l’anno del Coronavirus. Una pandemia che ha colpito il mondo intero, lasciando dietro di sé morti, insicurezze e nuove abitudini.

Con un ciclo di interviste, Tusciaweb propone un’istantanea di ciò che è stato e ciò che sarà, attraverso le parole e gli occhi di grandi personaggi pubblici.

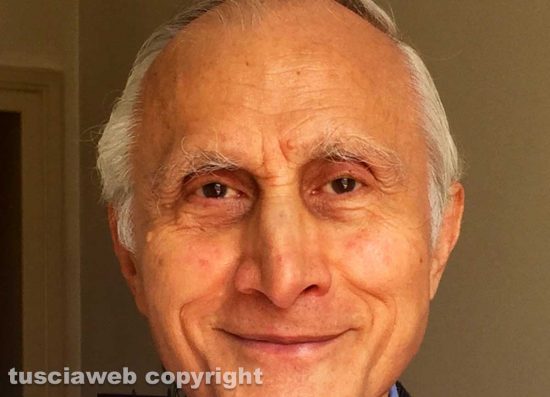

Carlo Cellucci

Carlo Cellucci è un filosofo, logico e accademico. Si luarea all’università Statale di Milano con una tesi dal titolo Ordinali ricorsivi. Nel corso della sua carriera insegna all’università del Sussex, di Siena, della Calabria e La Sapienza di Roma, dove diviene professore emerito. Si occupa di logica matematica, epistemologia e teoria della dimostrazione. Tra le sue pubblicazioni, Teoria della dimostrazione (1978), Filosofia e matematica (2002), Perché ancora la filosofia (2008), Rethinking Logic: Logic in Relation to Mathematics, Evolution, and Method (2013) e Rethinking Knowledge: The Heuristic View (2017).

Professor Cellucci, come ha vissuto il lockdown di marzo e le restrizioni regionali successive? Ha avuto esperienze dirette col Covid?

“Mia moglie ed io non abbiamo avuto particolari problemi. Essendo in pensione non abbiamo dovuto frequentare posti affollati, abbiamo rispettato le regole fissate dal governo senza particolari inconvenienti. Non abbiamo avuto esperienze dirette col Covid-19, ma in periodi successivi abbiamo saputo di persone che conoscevamo, anche nostri parenti, che si sono ammalate, per fortuna non gravemente”.

Con la pandemia è nata una nuova ed inedita normalità? Come si immagina il futuro?

“Non credo sia nata una nuova normalità, si tratta di modifiche del comportamento momentanee. Tutto lascia pensare che, quando il Covid-19 cesserà di essere al centro della preoccupazione delle persone, le nuove abitudini scompariranno rapidamente”.

Farà il vaccino?

“Certamente, spero solo che il mio turno non venga troppo in là. La situazione è molto confusa, c’è poi il fatto che non tutti i vaccini sembrano essere egualmente efficaci”.

Cosa pensa delle teorie complottiste o negazioniste rispetto al Covid-19? Posizioni del genere sono figlie del ventunesimo secolo e del caos informativo in cui siamo immersi, o si sono registrate anche in occasione di pandemie passate?

“I negazionisti sono i portatori di una ideologia retrograda che non si spiega semplicemente con la mancanza di informazione sulle conoscenze scientifiche al riguardo. Sono invece il prodotto di pregiudizi così radicati da determinare le loro credenze, al di là di ogni razionalità. Posizioni del genere ci sono sempre state, anche se hanno assunto forme molto diverse nelle varie epoche. Per esempio, nel Medioevo si pensava esistesse una stretta commistione tra malattia e peccato, così papa Gregorio I dichiarò che la peste del 590 era una punizione divina”.

Come ha passato il Natale?

“Tranquillamente in casa con mia moglie”.

Come giudica l’azione del governo Conte? E Salvini, Meloni e Berlusconi?

“Penso che il governo abbia avuto delle esitazioni in un primo momento, anche perché non è apparsa subito chiara la gravità della situazione. Poi ha rimediato all’esitazione iniziale introducendo restrizioni impopolari ma necessarie, comportandosi, almeno in quella fase, meglio di altri paesi. In estate e in autunno, invece, ha avuto di nuovo esitazioni, non contrastando, o almeno non contrastando abbastanza, l’idea diffusasi in primavera che il Covid-19 avesse ormai imboccato definitivamente una curva discendente. Quanto ai politici dell’opposizione al governo, Berlusconi si è ammalato, perciò, avendo sperimentato di persona la malattia, ha evitato di fare dichiarazioni avventate. Lo stesso non può dirsi, ad esempio, di Salvini, che ha fatto a gara con i negazionisti alla Trump e Bolsonaro nel fare tali dichiarazioni. Per esempio, nel primo periodo del Covid-19, Salvini gridava un giorno sì un giorno no: “Aprite tutto”. A luglio partecipò al convegno negazionista organizzato al Senato rifiutandosi ostentatamente di indossare la mascherina. Avvicinandosi le festività disse che un lockdown a Natale sarebbe stato un crimine nei confronti del popolo italiano. E così via”.

Tutti parlano di “straordinarietà” storica del Covid-19, ma nel passato abbiamo esempi di altre epidemie come la Peste e la Febbre spagnola. Quali sono, se ci sono, le analogie e le differenze tra questi eventi?

“Naturalmente tutte le epidemie hanno degli aspetti in comune, ma è difficile fare un confronto, in particolare perché noi sappiamo di questo primo periodo del Covid-19, ma non sappiamo nulla del suo ulteriore sviluppo e della sua fine. La Peste comparve in Europa nel 1347 e durò fino al 1353 facendo circa venti milioni di morti. Ma non scomparve del tutto, ebbe varie ondate e continuò a colpire per quattrocento anni, fino al secolo XVIII. La Febbre spagnola durò meno, dal 1918 al 1920, ma uccise cinquanta milioni di persone nel mondo. Quali saranno gli sviluppi del Covid-19 nei prossimi mesi? Nessuno può dirlo”.

Come è possibile che, nonostante siano passati secoli, la soluzione a situazioni del genere rimanga sempre la stessa, ovvero l’isolamento?

“Semplicemente perché, sebbene dall’antichità la medicina abbia fatto molti progressi, purtroppo non ne ha fatti abbastanza, non è riuscita a sconfiggere la malattia e la mortalità in molti casi. Per quanto riguarda le pandemie, sembra incredibile ma solo nel 1796 Jenner, prelevando del materiale purulento da un mungitore affetto da vaiolo bovino e iniettandolo nel braccio di un ragazzo di otto anni, creò la prima persona immune al vaiolo senza esserne mai stata ammalata”.

Secondo lei il Coronavirus potrebbe stimolare, come effetto positivo, la fratellanza, la solidarietà e la capacità di ritrovare sé stessi? Come è cambiato il modo di vedere noi nel mondo e nel rapporto con gli altri?

“Il Coronavirus ha avuto questo effetto solo nei primi mesi della sua diffusione. Tutti ricordiamo le persone che cantavano sui balconi, le bandiere appese alle finestre, e gli applausi ai medici e infermieri eroi in prima linea. Ma tutto questo è rapidamente scomparso, perché si basava sulla paura. Nella primavera si è diffusa la convinzione che il Coronavirus avesse ormai imboccato definitivamente una curva discendente, che presto non sarebbe stato più un problema. Così le persone che cantavano sui balconi, e tutto il resto, scomparvero”.

Lo stato decide per tutti cosa è importante e cosa non lo è. La salute viene prima e prevarica libertà essenziali, tradizioni, economia, cultura… Ma quanto si possono comprimere le libertà? Lo stato di diritto è in pericolo?

“Non vedo in che modo potrebbe essere in pericolo lo stato di diritto. Nello stato di diritto, ciascuno può fare quello che vuole purché questo non intacchi la libertà altrui, e mettere in pericolo la salute altrui è intaccare la libertà altrui. Perciò imporre restrizioni perché questo non avvenga, non significa comprimere le libertà ma salvaguardare le libertà collettive, in particolare il diritto alla vita”.

Cosa cambierà sul piano economico dopo l’onda d’urto del Covid? Chi secondo lei pagherà il prezzo più alto per la crisi?

“Tutti noi pagheremo la crisi sul piano economico in qualche misura, ma alcune categorie pagheranno il prezzo più di altre per la natura del loro lavoro, come ad esempio i lavoratori del turismo, del ristoro, dello spettacolo. Su un piano non strettamente economico, un prezzo sarà pagato dalla formazione degli studenti delle scuole secondarie, non tanto perché hanno dovuto seguire lezioni a distanza, quanto perché non sono stati garantiti a tutti gli strumenti per collegarsi, e non sono state sviluppate, salvo eccezioni, metodologie didattiche diverse da quelle tradizionali e adeguate alla nuova situazione”.

Il Covid è una rivincita della natura sull’uomo? È stato una sconfitta della scienza? La tecnologia, soprattutto in occidente e nel nord est asiatico, ci aveva illuso di aver posto una grande barriera culturale tra l’uomo e la natura.

“Parlare di una rivincita della natura sull’uomo implica assumere che l’uomo sia un’alterità rispetto alla natura. Ma l’uomo è natura, e la natura non è quel luogo idilliaco vagheggiato dai romantici, che ne inventarono il culto, visto come una madre divina, benevola e provvidente, fonte dei valori più autentici. È invece un luogo di competizione, di scontro, di lotta per la sopravvivenza tra individui e specie. Solo gli individui e le specie che sviluppano caratteri adeguati possono sopravvivere. Anche il Covid-19 lotta per la sopravvivenza, attraverso le mutazioni”.

Il senso di morte diffusa, ovunque e quotidiana, ha cambiato la nostra percezione della vita e della morte?

“Il Covid-19 ha messo in primo piano l’evidenza della morte nella forma più disperante: carovane di camion dell’esercito che portano le bare nei forni crematori in altre regioni italiane; persone morte sole in ospedale senza poter avere non solo il conforto ma neppure la possibilità di vedere i propri familiari; morti senza funerali”.

Cosa rimarrà nella storia? Come sarà il mondo dopo la pandemia? Il Covid può essere considerato uno spartiacque? Uno di quegli avvenimenti per cui – come guerre e grandi scoperte – si crea una netta separazione tra il “prima” e il “dopo”?

“Come tutte le pandemie del passato, il Covid-19 verrà considerato, se non uno spartiacque epocale, almeno un importante punto di riferimento. Ma alcune pandemie fin dall’antichità sono ricordate di più di altre perché sono associate ad importanti eventi scientifici e letterari. Un esempio scientifico, legato alla Peste di Atene del 430-426 a.C., è la nascita del metodo della matematica. La peste infuriava ad Atene e non si trovava il modo di arrestarla, gli ateniesi consultarono l’oracolo di Delfi, e il responso dell’oracolo fu che la peste era dovuta all’ira di Apollo nei confronti degli ateniesi. Per farla cessare, gli ateniesi avrebbero dovuto costruire un altare ad Apollo a Delo di volume esattamente doppio di quello esistente che aveva forma di cubo. Ma quale avrebbe dovuto essere il lato del cubo di volume doppio? Il problema era di difficile soluzione, vari matematici vi si cimentarono e fallirono, e intanto la peste continuava a imperversare. Finalmente Ippocrate di Chio riuscì a risolvere il problema, gli ateniesi costruirono un altare a forma di cubo di volume doppio e, per una coincidenza, la peste cessò. Ippocrate di Chio era riuscito a risolvere il problema usando un metodo, il cosiddetto “metodo dell’analisi”, che per secoli sarebbe stato il metodo della matematica. Un esempio letterario legato alla Peste nera iniziata nel 1347 è la nascita del Decameron di Boccaccio. Per sfuggire alla Peste, sette giovani donne e tre giovani uomini si rifugiano in una casa su una collina fuori Firenze, e a turno si raccontano storie, che sono il contenuto del Decameron. Anche il Covid-19 potrà essere associato a qualche importante evento scientifico o letterario, a parte la ricerca di vaccini e cure? È troppo presto per dirlo”.

Come valuta i cambiamenti nel mondo dell’informazione? E in quelli dello spettacolo e della cultura?

“Se per cambiamenti nel mondo dell’informazione, dello spettacolo e della cultura si intende semplicemente che si è sviuppata l’esigenza di rendere disponibili sempre più contenuti culturali attraverso internet, li valuto molto positivamente. Questo ha reso facilmente accessibili quei contenuti anche a persone che altrimenti non li avrebbero ricercati”.

Che cosa ha comportato la pandemia nel mondo accademico? Come internet ha inciso?

“Ha costretto il mondo accademico italiano a prendere atto di quello di cui si era ben consapevoli altrove. Per esempio, da molti anni l’università di Harvard offriva tantissimi corsi online. Il mondo accademico italiano era del tutto impreparato, e temo abbia vissuto l’esperienza del dover tenere lezioni online più come un fastidio che come un’occasione per inventare e sperimentare nuovi metodi di insegnamento”.

Su un piano filosofico che cosa è cambiato della nostra visione del mondo? E nella nostra prassi di vita?

“Non credo che, su un piano filosofico, sia cambiato nulla di essenziale nella nostra visione del mondo. Quest’ultima è determinata da importanti teorie scientifiche, come la relatività, la teoria dei quanti, la biologia molecolare, ecc., e il Covid-19 non è stato all’origine di alcuna nuova teoria di quella portata. Nella nostra prassi di vita, invece, ovviamente molto è cambiato ogni volta che il governo ha imposto restrizioni. Ma si tratta di cambiamenti temporanei, nulla lascia pensare che una volta superata, sperabilmente, la fase della pandemia, la nostra prassi di vita sarà radicalmente diversa di quella prima del Covid-19”.

Da filosofo e logico cosa direbbe alla generazioni future?

“Di non considerare il Covid-19 semplicemente come un incidente di percorso, ma di far tesoro delle opportunità che questa esperienza offre alla loro vita”.

Quale è stata per lei la lezione del Covid?

“Che la vita umana è un cammino su un sentiero irto di pericoli, e perciò ogni giorno vissuto è una conquista”.

2 febbraio, 2021

Interviste Coronavirus ... Gli articoli

- Anghileri: "Gli aiuti a pioggia non hanno funzionato, 73mila imprese al momento sono chiuse"

- Vauro: "Il Covid è classista, colpisce più duramente le classi più deboli della società..."

- Franca Fossati-Bellani: “Con il virus fortemente penalizzate la diagnostica e la prevenzione di tutte le altre patologie"

- Valerio Magrelli: "Renzi, che ha fatto cadere il governo, si schieri apertamente con Meloni e Salvini"

- Gaetano Azzariti: “Limitare la libertà attraverso i dpcm è al limite della costituzione”

- Mario Capanna: "La pandemia è stata la prova del fuoco per la democrazia"

- Massimo Scalia: "Uno degli aspetti positivi della pandemia è aver 'sbreccolato' le politiche di austerity"

- Riccardo Valentini: "La prossima guerra sarà contro i batteri e quelli mi fanno più paura dei virus"

- Matteo Bassetti: "Chi vuole lavorare negli ospedali deve essere vaccinato, altrimenti vada a fare un altro mestiere"

- Vito Mancuso: "Per anni abbiamo rimosso la morte, il Covid ci ricorda in maniera drammatica che esiste..."

- Massimo Fornicoli: "Le teorie negazioniste sono un meccanismo di difesa patologica, come diceva Freud"

- Dino Meneghin: "Giusto il rinvio delle olimpiadi, sarebbe stato rischioso radunare atleti, dirigenti e allenatori..."

- Antonio Di Pietro: "I negazionisti? Se fossi ancora un pm, questi personaggi senza scrupoli li sbatterei in galera"

- Sara Simeoni: “Abbiamo invaso la natura per anni, la pandemia ci insegni il rispetto”

- Franco Ferrarotti: "La nostra identità si forma nel contatto con gli altri, gravissimo non poter uscire..."

- Fausto Bertinotti: "Con il Covid il governo ha accentuato la sua propensione neoautoritaria"

- Tina Montinaro: "Se lo stato non c'è, la mafia arriva, garantisce e poi chiede il conto"

- Franco Cardini: “La nostra società ormai è nella situazione di un malato cronico trascurato per decenni”

- Gino Roncaglia: “Stiamo facendo un uso emergenziale della Dad, ma c’è bisogno di più consapevolezza e di infrastrutture”

- Jury Chechi: “Palestre e piscine devono riaprire, è ora che lo sport amatoriale riprenda”

- Federica Angeli: "Vivo sotto scorta da sette anni, la mia vita era già in lockdown"

- Emma Bonino: "Da soli non si va da nessuna parte, il Covid ci ha insegnato che il nostro destino è l'Europa"

- Enrico Magrelli: “Il cinema è in crisi, ma il Covid può essere l'occasione per ripensare il futuro dello spettacolo”

- Massimo Wertmüller: "La natura oggi si riprende i suoi spazi, clima e Covid ci stanno dando una lezione..."

- Nicola Rossi: "Da 25 anni ci stiamo impoverendo, l'Italia è nuda di fronte alla pandemia"

- Antonio Ingroia: "Mafie e Covid vanno a braccetto"

- Edek Osser: "Disprezzo culturale per i negazionisti, non capisco come si possa voltare le spalle alla scienza"

- Dacia Maraini: “C’è una tendenza all’anarchia, libertà non significa non mettersi la mascherina o non vaccinarsi”

- Guido Crosetto: “La salute pubblica non può essere una scusa per distruggere la democrazia”

- Alfonso Antoniozzi: "Il Covid ha schiacciato poveri e lavoratori in nero, ignorare il problema ora non è più possibile..."

- Giorgia Meloni: "Il governo Conte è una catastrofe per l'Italia, ci sarà una nazione da ricostruire"

- Gianluca Nicoletti: "Lo stato di diritto è in pericolo quando c’è una dittatura e non con un'epidemia"

- Paolo Crepet: "Non siamo nati ergastolani, 40 milioni di italiani positivi al male di vivere..."

Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY