Viterbo - E' quanto emerge dal libro di Francesco Carchedi - Un progetto della Rete antitratta cofinanziato da regione e consiglio dei ministri

“Tre euro l’ora per 12 ore di lavoro, così vengono sfruttati i braccianti della Tuscia…”

Viterbo – “Ecco come vengono sfruttati i braccianti della Tuscia”. A metterlo nero su bianco un libro di Francesco Carchedi, pubblicato da Maggioli editore. Un vero e proprio rapporto, un lavoro lungo e dettagliato che fa parte del progetto Rete antitratta della regione Lazio, cofinanziato dal dipartimento delle pari opportunità del consiglio dei ministri. Quasi 200 interviste a sindacalisti, giornalisti, avvocati, imprenditori, mediatori, operatori sociali, sacerdoti, suore, agenti di polizia, magistrati e braccianti.

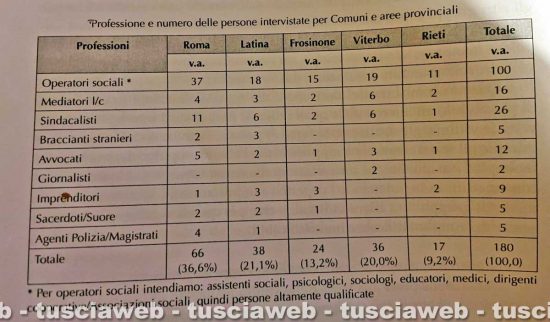

“Per operatori sociali – si spiega nel testo – intendiamo: assistenti sociali, psicologi, sociologi, educatori, medici, dirigenti, cooperative/associazioni sociali, quindi persone altamente qualificate”.

Un lavoro che, anche nella Tuscia, farebbe emergere, laddove è presente, un vero e proprio sistema, spietato, di sfruttamento della manodopera bracciantile, come è stato già evidenziato da diverse inchieste e operazioni delle forze dell’ordine nel corso degli ultimi anni.

Braccianti agricoli – Foto di repertorio

Una ricerca che scatta una fotografica, limpida e crudele, delle condizioni di lavoro dei braccianti agricoli della Tuscia precedente l’emergenza Covid. Una situazione, come è stato evidenziato da un’inchiesta di Tusciaweb l’anno scorso, che potrebbe non essere affatto cambiata, se non addirittura peggiorata, nel corso di quest’ultimo anno e mezzo di pandemia durante il quale i braccianti hanno sempre lavorato. Fuori dai riflettori.

Tre euro l’ora per 12 ore di fatica. A volte pure due e mezzo. Braccianti che non hanno percepito il salario per tre anni, altri per 18 mesi. Consecutivi. Costretti a vivere, talvolta, in condizioni disumane. In più, caporalato, truffe, raggiri e più di un miliardo di euro l’anno “non tracciabili – sottolinea il rapporto – in nessun modo”. Sono soltanto alcuni degli aspetti che la pubblicazione di Carchedi fa emergere rispetto alla Tuscia.

Una condizione sociale, quella dei braccianti agricoli del viterbese, in particolar modo stranieri, di povertà estrema. In diversi casi, come sottolinea il rapporto, di pura e semplice miseria. Una condizione disumana. In alcuni casi, ben oltre il limite della sopportazione.

Viterbo – Un bracciante agricolo in bici – Foto di repertorio

Il titolo del lavoro edito da Maggioli: “Vite capovolte. La tratta degli esseri umani. Pratiche di sfruttamento sessuale e lavorativo sul territorio laziale”. Preceduto da un altro libro, sempre a firma di Francesco Carchedi, “Recluse in casa. Povertà economica, ricorso alla prostituzione tramite internet, sfruttamento sessuale. Il caso di quattro comunità straniere nel Lazio”. Tutte e due le ricerche si occupano anche della provincia di Viterbo. Tra le realtà che hanno preso parte alla ricerca, Flai Cgil, Uila, Uil, Cesv, Caritas e Arci.

“La regione Lazio – scrive nella presentazione l’assessora alle politiche sociali Alessandra Troncarelli – mediante il progetto Rete antitratta Lazio 2, cofinanziato dal consiglio dei ministri, dipartimento per le pari opportunità, ha attivato al riguardo tre linee di intervento interconnesse e complementari. La prima è quella di sostenere le vittime, sia donne che uomini e minori di entrambi i generi, sfruttate sessualmente; la seconda è quella di valorizzare sempre di più il lavoro, in quanto non è possibile che si manifestino, all’interno dei mercati del lavoro regionali(ed anche nazionali), pratiche di sfruttamento radicali e spesso inumane, richiamando alla mente modalità di tipo schiavistico di lontana memoria. La terza è quella di rinforzare gli studi e le indagini conoscitive intorno a questi fenomeni”.

“E’ merito dell’indagine che presentiamo – prosegue l’assessora regionale – se allo stato attuale abbiamo un quadro di conoscenze che oltrepassa l’area metropolitana romana, studiata più volte nel recente passato, e abbracciano in modo puntuale e rigoroso, anche quelle delle province laziali, descrivendo luoghi e territori dove la presenza di vittime è rilevabile e dove di conseguenza è necessario intervenire”.

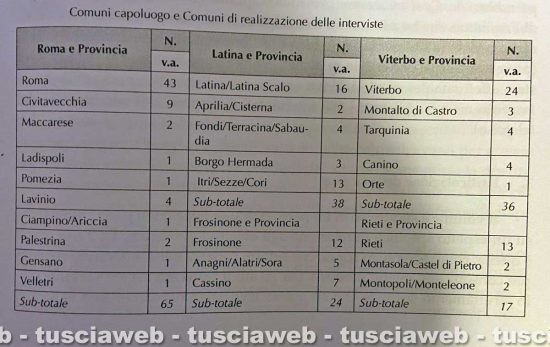

Vite capovolte – Francesco Carchedi – I comuni dove sono state realizzate le interviste

Quale è, dunque, il quadro dello sfruttamento del lavoro bracciantile nella Tuscia che emerge da “Vite capovolte”?

Innanzitutto, la composizione sociale e la condizione di povertà del bracciantato della Tuscia. I braccianti in provincia di Viterbo, stando ai dati del rapporto, sono circa 9 mila. La metà è straniera. Il 94% dei lavoratori agricoli è a tempo determinato, stagionali. “Possiamo affermare – scrive Carchedi – che l’insieme dei lavoratori in condizione di sofferenza occupazionale si attesta tra 1463 e 2696 unità. E in particolare i primi (1463 unità) non hanno né contratto né una remunerazioone corrispoondente alle norme. Sommando quest’ultima componente (1463) e le stime sindacali e degli altri ooperatori intervistati (3750 unità), il bacino di braccianti vulnerabili si attesta intorno alle 5200 persone distribuite in modo differenziato in tutta la provincia”. Cinquela e duecento, vale a dire più della metà dei braccianti in provincia di Viterbo “sono in condizione di sofferenza occupazionale o mal retribuiti”. I braccianti della Tuscia, soprattutto stranieri, si spostano poi in continuazione da una parte all’altra del territorio provinciale. A seconda delle stagioni, delle richieste e delle coltivazioni. Come accadeva un tempo, quando i braccianti venivano cacciati via il giorno di San Martino e costretti a raccogliere le loro povere cose e a cercare un altro “padrone”. Basta andarsi a rivedere il film Novecento di Bertolucci per capire bene di cosa si sta parlando. E oggi la situazione sembrerebbe essere addirittura peggiorata. Perché si lavora sotto padrone anche per soli 20 giorni o un mese, per poi spostarsi di nuovo in un’altra zona.

“La mobilità di contingenti di braccianti che si spostano da un’area all’altra per rispondere alle esigenze della produzione stagionale – spiega il lavoro della Rete antitratta – determina anche una situazione di parziale vulnerabilità della stessa manodopera, soprattutto quando è di origine straniera. Le stime sindacali e di altri operatori sociali che intervengono nel settore fanno ammontare i braccianti vulnerabili nelle differenti aree, ossia tra l’entroterra dei Monti Cimini, l’altopiano viterbese e le zone costiere, a circa 1600/2700 unità, sul totale di circa 5250″. Fino a duemila e settecento persone costrette a sbattersi da una parte all’altra della Tuscia. Spesso sfruttati e pagati malissimo.

Il sistema di sfruttamento. “Le modalità di sfruttamento sono sostanzialmente duplici – spiega la ricerca “Vite capovolte” a proposito della Tuscia – da una parte, nei rapporti diretti tra il bracciante e il datore, quando questo non utilizza l’intermediazione dei caporali; dall’altra lo sfruttamento che si produce nei rapporti di lavoro quando intervengono sia il caporale che gli imprenditori che ne fanno uso sistematicamente”.

“A loro volta le pratiche di sfruttamento diretto attivate dagli imprenditori sono di due specie – prosegue il rapporto -. La prima si manifesta quando l’imprenditore, sovente con appezzamenti di terreno non superiori ai tre/quattro ettari coltivabili, ingaggia i lavoratori per soddisfare le proprie esigenze produttive senza sottoscrivere contratti, sulla base di rapporti pre-esistenti, giocando sul fatto che l’ingaggio è di breve durata (entro i 15/20 giorni); dopodiché il rapporto si interrompe per qualche tempo, e per esigenze successive richiama gli stessi lavoratori o la stessa squadra di braccianti, di nuovo senza fruizione di contratti, e così di seguito tra interruzioni e reingressi nella produzione. In questi casi l’imprenditore non chiede informazioni sullo status dei braccianti che occupa, ma propone, in modo indistinto, un salario che non supera i 30 euro al giorno con la pretesa di un impiego giornaliero di almeno una decina di ore. Ne consegue, dicono diversi intervistati, ‘che in questi casi il costo orario si riduce drasticamente perché difficilmente si arriva a superare i 3 euro e se la giornata diventa di 12 ore, e ciò non è per nulla raro, il salario scende ancora a 2,5 per ciascuna ora lavorata’”.

Vite capovolte – Francesco Carchedi – Professione e numero delle persone intervistate per comuni e aree provinciali

Il rapporto sottolinea inoltre un’ulteriore pratica di sfruttamento del lavoro bracciantile nella Tuscia. “L’altra pratica si manifesta allorché una parte degli imprenditori – scrive Francesco Carchedi – soprattutto a partire dalla stagione delle raccolte estive del 2018, con l’intensificazione dei controlli ispettivi, ha scelto di occupare solo manodopera regolare, ovvero erogando contratti di lavoro. Tale scelta è stata determinata dalla ‘paura dei maggiori controlli ispettivi verificatesi a livello provinciale’, e dunque ‘il ricorso ai contratti è stato effettuato per evitare le sanzioni previste dalla nuova normativa’, per usare le parole degli intervistati. Ovvero è molto utilizzata la partica di assumere i braccianti, anche per poche settimane, secondo le procedure correnti. Questo però avviene, per dirla ancora con le parole di un intervistato, ‘utilizzando a man bassa l’Unilav (Modello unificato lavoratore), e dunque inviando all’Inps le nuove posizioni, salvo evitare la registrazione di una parte significativa delle giornate effettivamente lavorate nel Dmag (Dichiarazione manodopera agricola), oppure evitando di farlo e basta’. Il lavoratore ‘ha in mano l’Unilav – dice ancora un altro – e pensa di essere in regola con un contratto, ma come oramai sappiamo l’Unilav senza il Dmag ha poca significatività nel conteggio delle giornate e quindi nella determinazione del salario reale’.

Dopodichè, “molto spesso le giornate non registrate sono pagate in modo forfetario e dunque anche meno di quelle registrate ufficialmente. Se ad esempio, afferma un altro interlocutore, il bracciante ha lavorato 30 giornate nel corso di un mese, comprese le festività, e il datore ne registra 10 pagandole regolarmente come da contratto nazionale, e paga le altre 20 non registrate con somma inferiore, risparmia conseguentemente una parte considerevole dei corrispondenti oneri fiscali, e inoltre con l’orario lungo delle giornate aumenta anche il profitto dell’azienda”. Rileva lo stesso intervistato sindacalista: “L’Unilav ha il vantaggio, per i datori di lavoro che usano in modo truffaldino, che in caso di ispezione delle autorità di controllo i braccianti risultano iscritti all’Inps e pertanto sono transitoriamente in regola, poiché sappiamo che tutto ruota sulla registrazione del numero delle giornate lavorate. Sembrerebbe un escamotage più per evitare sanzioni che non per mettere effettivamente in regola il bracciante”.

“Un altro aspetto rilevato da alcuni altri intervistati – fa notare il lavoro di ricerca – è l’occupazione degli ospiti dei Cas e degli Sprar del viterbese. Da Viterbo città e aree agricole circostanti partono camioncini con braccianti per lavorare e poi la sera rientrano nei centri di accoglienza. Non dobbiamo pensare a migliaia di persone, ma a qualche centinaio sì. Sono ospiti dei Cas in attesa del riconoscimento di status e che possono essere occupati secondo le normative correnti. Ovviamente sono pagati molto meno degli italiani o degli altri stranieri con contratto di lavoro o meno. Il ragionamento che fa il datore di lavoro è il seguente: hanno vitto e alloggio e possibilità di lavarsi e avere altri confort, quindi la paga che gli do, che è bassa, per loro diventa alta in quanto è inaspettata, ovvero è un sovrappiù che va a sommarsi alla paghetta prevista come argent de poche. Il datore, con fare partenalistico, pensa anche di fare un favore a questi ragazzi, evitando di riflettere sulle pratiche di sfruttamento che volente o nolente mette in essere”.

Francesco Carchedi è docente presso il dipartimento di scienze sociali-Stess dell’Università di Roma La Sapienza. Studioso dei processi migratori, delle politiche sociali e dei servizi rivolti agli immigrati, nocche della tratta di esseri umani a scopo di grave sfruttamento sessuale e lavorativo. Oltre che per Maggioli, ha pubblicato anche per Franco Angeli, l’Osservatorio Placido Rizzotto della Cgil e Rubettino.

Francesco Carchedi

Infine, il caporalato che, stando al rapporto di Carchedi, sarebbe circoscrivibile ad alcune zone della Tuscia. “Non parliamo di caporali che agiscono come capi-squadra – racconta una delle persone intervistate – cioè gruppi di braccianti che lavorano collettivamente creando tra loro dinamiche solidaristiche. No, parliamo dei caporali che offrono i loro servizi illegali a datori irresponsabili e indifferenti, i quali agiscono nell’illegalità e non badano per nulla alla sofferenza dei braccianti che vedono arrivare nelle loro aziende con furgoni o macchine capienti, spesso con scarpe e vestiti inadatti a stare 10 o 12 ore quasi consecutive nei campi”. In alcune aree ad alta vocazione agricola i braccianti “sono pagati molto male – dice un altro interlocutore – con salari che non arrivano neanche a 20 euro al giorno e al massimo, con il cottimo, possono arrivare a 30. Anche gli ospiti dei Cas sono in parte movimentati da caporali sfruttatori, così come gli altri braccianti stranieri che sono residenti nelle campagne viterbesi”.

“I datori che utilizzano i caporali – scrive Carchedi – con lo specifico mandato di contenere i costi salariali, che essi stessi fissano all’inizio di ogni stagione di raccolta, ‘influenzano negativamente lo svolgimento delle dinamiche produttive di ampie zone del viterbese’, come rilevano altri intervistati. Questo perché i salari praticati da queste aziende, con il rigido controllo dei caporali, hanno lo scopo di rendere le medesime più concorrenziali rispetto alle altre, poiché grazie a questo sistema il prodotto raccolto costa molto meno e quindi con gli stessi standard di qualità viene agevolmente venduto a prezzi più bassi.

I caporali sono spesso della stessa nazionalità dei braccianti che reclutano e controllano, ma ‘vi sono caporali che movimentano 50, 60 e anche 100 braccianti, suddivisi in genere in gruppi di dieci’, come ci dice un sindacalista”.

“In questi casi, dove si movimentano gruppi consistenti, ‘i caporali hanno sopra di loro un altro caporale che generalmente è di nazionalità italiana, ed è quello che mantiene i rapporti più stretti con gli imprenditori che dirigono aziende più grandi che necessitano di maggiori quantitativi di manodopera’. Tra questi ‘abbiamo sentore che ci siano anche gruppi delinquenziali di particolare spregiudicatezza e intraprendenza, che non esitano a usare le minacce e all’occorrenza la violenza. Sono gruppi che colludono anche con la criminalità organizzata, in quanto in una stagione agricola, sfruttando centinaia di braccianti, si può acquisire molto denaro. E questo denaro non va tutto nelle tasche dei caporali stranieri'”.

Quanto guadagnerebbe, secondo le stime del rapporto di Carchedi, un caporale sulla pelle dei braccianti? “Tra i 7 e i 10 euro per ciascun bracciante”. Un sistema che alla fine di ogni anno frutterebbe a chi organizza il giro dei caporali nella Tuscia “un ricavo illecito”, dice il rapporto, di “176 milioni di euro”. “Ma i mesi di lavoro agricolo in un’area come Viterbo sono mediamente 7/8, e dunque bisognerebbe ancora moltiplicare 176.850.000 per 4,5 mesi, e poi moltiplicare ancora per 2 poiché i braccianti coinvolti nel loro insieme sono almeno 10.000. Facendo questo calcolo si arriva a circa 1.600.000.000 non tracciabili formalmente in nessun modo. Sono denaro contante”.

Daniele Camilli

10 maggio, 2021

Braccianti ... Gli articoli

- 14 mila musulmani in tutta la Tuscia, 5 mila nella città dei papi e oltre 2 mila ieri a Santa Barbara

- "A Viterbo il primo sportello psicologico rivolto a braccianti agricoli e migranti"

- "Un'associazione dedicata al sindaco Luigi Petroselli, contro lo sfruttamento dei braccianti"

- "Sportello antiviolenza per le operaie agricole, quattro donne prese in carico in meno di tre mesi"

- A Viterbo la prima squadra di calcio della comunità musulmana nella storia della Tuscia

- "Gli operai agricoli della Asfa-Uila dominano la Virtus Marta"

- “A Viterbo il primo sportello in Italia contro la violenza sulle braccianti agricole”

- "Abbiamo dato un calcio allo sfruttamento dei braccianti..."

- "Una partita di calcio contro lo sfruttamento dei braccianti e per il diritto alla vita"

- Castel d’Asso, strada Freddano resta chiusa...

- Castel d'Asso, domani sopralluogo del comune per vedere se si può riaprire subito strada Freddano

- "Chiusura strada Freddano, la sindaca ripari subito la frana e riapra la viabilità"

- "A Viterbo la prima squadra di calcio dei braccianti agricoli della Tuscia"

- Strada Freddano tagliata in due, a rischio lavoro e occupazione nelle aziende di Castel d'Asso

- Le inchieste sui braccianti di Tusciaweb finiscono sulle pagine nazionali di Repubblica

- Associazione sportiva football africani: "Lo stadio Rocchi datelo a noi..."

- Città dei Papi, arriva la moschea...

- "I braccianti della Tuscia donano 2 mila euro alla comunità islamica per la costruzione di una moschea"

- "Hossain Md Salman era venuto in Italia con il decreto flussi per lavorare, ma poi non lo hanno più assunto"

- "Chiamare clandestini i richiedenti asilo è discriminatorio e offensivo"

- Trasporto pubblico, Castel d'Asso dimenticato dalla Francigena

- "Basta morire di lavoro, l’8 agosto manifestazione in piazza della Repubblica"

- "Emerge il lavoro nero nelle campagne della Tuscia"

- "Braccianti, non ci basta quanto fatto e non fermeremo l'azione al fianco dei lavoratori"

- Braccianti, la prefettura convoca il tavolo contro lo sfruttamento e il lavoro nero in agricoltura

- Le "vite capovolte" dei braccianti nella Tuscia, anni di battaglie, denunce e sfruttamento...

- "Non abbiamo mai riscontrato episodi gravi tali da dover denunciare"

- "Nell'azienda agricola Camilli il rispetto delle persone, della legge e dell'etica del lavoro sono da sempre al primo posto"

- "Sfruttamento del lavoro, la magistratura senta Danilo Camilli su quanto dichiarato a Tusciaweb..."

- "O fai come ti dico o puoi andare via oggi stesso"

- Danilo Camilli: "Se sono la pecora nera dell'agricoltura, allora è il momento di girare dappertutto... e ne vedrete delle belle"

- Braccianti sfruttati, 540mila euro la somma che doveva essere corrisposta agli operai

- Braccianti agricoli sfruttati e sottopagati, indagato l'imprenditore Danilo Camilli

- "Braccianti agricoli sfruttati e maltrattati, il prefetto convochi un tavolo istituzionale..."

- "La vita e il sostentamento delle persone è stato continuamente messo a rischio"

- Braccianti agricoli sfruttati e maltrattati, imprenditore nei guai

- "'No stranieri, no animali', a Viterbo non si affitta casa agli immigrati…"

- "Il diritto di voto alle comunali va dato anche a chi ha il permesso di soggiorno"

- "A Viterbo ci sono case che non si vogliono affittare ai lavoratori stranieri..."

- "Nel Lazio un lavoratore straniero prende 500 euro in meno rispetto a un italiano"

- "Un tampone costa più del doppio di un biglietto aereo da Roma a Londra... andata e ritorno"

- 700 famiglie assistite e 25 tonnellate di generi alimentari distribuiti, la povertà in città

- "Il 20% dei braccianti della Tuscia lavora più di 12 ore al giorno con una paga di 35 euro..."

- "Sono un contingentatore e non faccio salire le persone senza appuntamento..."

- "Covid, all'inizio tutti si sono scatenati con gli acquisti... invece da novembre il mondo si è fermato"

- "Tutela per le vittime di violenza, lotta al caporalato, Ramadan e paternità..."

- Castel d'Asso splendida e dall'alto, così come non l'avete mai vista...

- "Non abbiamo mai accettato il caporalato e non accetteremo mai cose di questo genere"

- "Abbiamo assistito un bracciante indiano denutrito che non prendeva il salario da 3 anni..."

- "Mi chiamo Boniface Okolia e non ho né un lavoro, né cibo, né medicine"

- "Regolarizzazioni lavoratori stranieri, il rischio è la compravendita dei contratti"

- "Abbiamo riaperto la moschea quando tutto era perfetto..."

- "Fino a 13 ore di lavoro per 35 euro di paga al giorno, la vita del bracciante durante la Fase 1"

- "Ha fatto sempre del bene, senza chiedere niente a nessuno"

- "Una preghiera comune per ricordare le vittime del Covid e costruire un mondo di giustizia"

- "Difficile stare in casa senza mangiare..."

- "Camilli ti devi fare i cazzi tuoi, devi sparire, stai a rompe il cazzo in continuazione..."

- "L'Islam è amore per la vita"

- Precario il 94% dei lavoratori agricoli della Tuscia

- Un'ora di bicicletta per undici di lavoro, la vita dei braccianti stranieri

- I sikh conquistano la città con sciabole e petali di rosa

Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY